Gaza, le poesie della resistenza disarmata

- Postato il 18 aprile 2025

- Blog

- Di Il Fatto Quotidiano

- 1 Visualizzazioni

.png)

di Roberto Iannuzzi *

Da quando, la terribile notte del 18 marzo, Israele ha rotto il cessate il fuoco con un violentissimo bombardamento che ha ucciso in poche ore oltre 400 palestinesi, la Striscia di Gaza ha ripreso a vivere orrori quotidiani. Circa due terzi dell’intera enclave palestinese sono attualmente coperti da ordini di evacuazione o definiti “area interdetta”, inclusa l’intera città di Rafah, al confine con l’Egitto. Dall’inizio del conflitto, Gaza ha pianto oltre 51.000 vittime (bilancio ufficiale probabilmente sottostimato).

Paradossalmente, di fronte a una catastrofe umanitaria che assume dimensioni sempre più smisurate, l’Occidente sembra scivolare in un crescente torpore, che rasenta la totale indifferenza. Le notizie da Gaza slittano più in fondo nei telegiornali, i governi esprimono al massimo “preoccupazione” senza assumere alcun provvedimento concreto. Al contrario, sempre più spesso mettono a tacere le voci che condannano l’inerzia ufficiale.

In questo panorama di rimozione collettiva, un piccolo libro cerca di rompere il silenzio portando al nostro orecchio le voci provenienti dall’enclave palestinese.

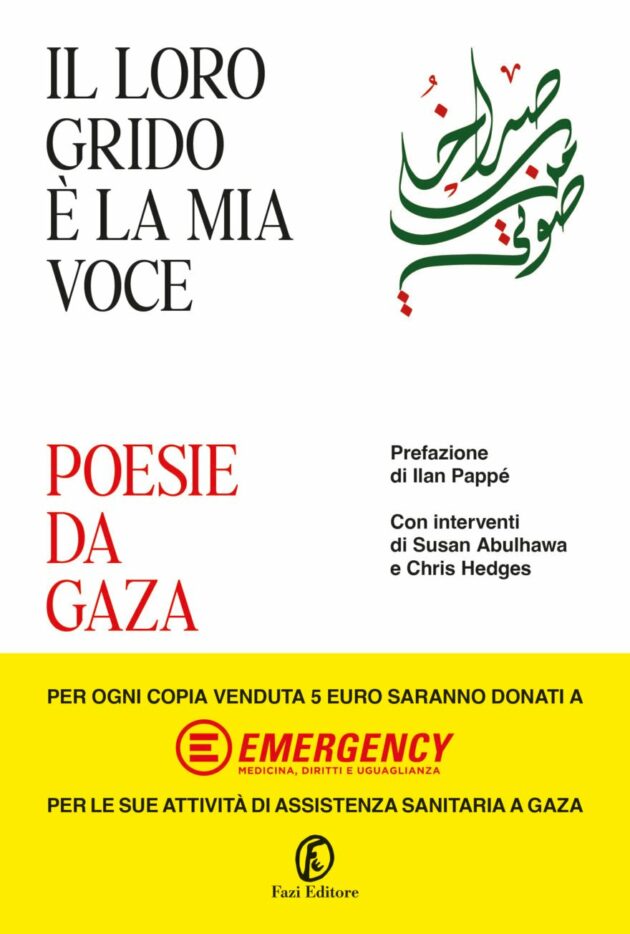

Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza è il volume pubblicato ad aprile dalla casa editrice Fazi, raccolta di componimenti palestinesi in gran parte scritti nella Striscia dopo il 7 ottobre 2023.

Versi scritti in condizioni di estrema precarietà, poco prima di essere uccisi dai bombardamenti (la tragica sorte toccata a due degli autori, Refaat Alareer e Heba Abu Nada), mentre si è costretti ad abbandonare la propria casa, o dalla tenda di un campo profughi esposto ai missili e alle intemperie. Poesie che al tempo stesso ci parlano di resistenza – non della resistenza armata, bensì di quella più essenziale e primigenia di fronte al carico soverchiante delle avversità.

Quella resistenza che in arabo è resa dal termine ṣumūd, miscela di fermezza e perseveranza, di sopportazione nella sciagura, di volontà di sopravvivere, di preservare memoria e identità, di ricominciare, di ricostruire nonostante tutto.

Come scrive il poeta Yousef Elqedra (nato nel 1983), ṣumūd è la tenda del campo, che rimane in piedi mentre il vento, che “non chiede permesso, entra da ogni fessura”, mentre la fredda pioggia “s’insinua all’interno, disegnando mappe di macchie d’acqua su un suolo che mai si asciugherà”. “La tenda è un corpo fragile”, scrive Elqedra, che “abbraccia la pioggia”, la quale “lava via tutto, ma non la memoria di chi ci vive”.

Ed ecco un altro tema chiave, quello della memoria e della sua conservazione, di fronte all’assassinio di giornalisti, intellettuali e scrittori, alla sistematica distruzione di università, biblioteche, cimiteri, luoghi di culto.

Come scrive nella prefazione del libro lo storico israeliano Ilan Pappé, “la poesia è sempre stata una delle manifestazioni più importanti della cultura araba”. Essa “è fiorita, sostituendosi talvolta alle voci censurate e silenziate di attivisti e politici”. Dalla Catastrofe del 1948, la Nakba che portò alla distruzione di circa 530 villaggi e città palestinesi – scrive Pappé – la poesia è servita a elaborare “il trauma collettivo delle vittime della pulizia etnica israeliana”.

Allo stesso modo, nell’immane devastazione di Gaza, queste voci palestinesi coltivano qualcosa che gran parte dell’Occidente, dedito esclusivamente alla ricerca del profitto e del benessere materiale, ha ormai perduto: la preservazione della propria umanità, della memoria, della propria identità. Un patrimonio immateriale, l’unico che può sperare di resistere perfino laddove si è “circondati da una carneficina e da una distruzione di inimmaginabile portata”.

Perciò Marwan Makhoul (1979) scrive al figlio atteso che non c’è più tempo: “non indugiare nel ventre di tua madre, figlio mio, affrettati a venire […] perché la guerra è scoppiata e temo che tu non possa vedere la tua patria come l’ho desiderata per te”.

Nella terribile prigione di Gaza, dove – scrivono i curatori del volume – anche guardare il cielo, “unica speranza e ultima via di fuga”, significa “scoprirlo sorvegliato dal ronzio dei droni, dalla fame degli aerei da caccia”, anche le poesie sono “essenziali, taglienti, calcinate”. Di più, sono dilaniate, smembrate.

Scrive il giovanissimo Haidar al-Ghazali (2004):

Sono corso verso la strada,

come un bambino,

fino a quando il nostro vicino ha messo la mano di una bimba

sul marciapiede di fronte a me,

quindi non ho distolto lo sguardo,

così ho capito che ero cresciuto.

Mentre Heba Abu Nada, tragicamente uccisa da un bombardamento israeliano a Khan Yunis il 20 ottobre 2023, ci descrive la spaventose notti di Gaza:

La notte della città è buia, tranne che per il bagliore dei razzi, silenziosa tranne che per il suono dei bombardamenti, spaventosa tranne che per la serenità della preghiera, nera tranne che per la luce dei martiri. Buonanotte, Gaza.

In arabo, lo shahīd, il martire, è colui che fa atto di testimonianza (shahāda).

Alle periferie interne ed esterne del capitalismo occidentale – che come un bulldozer spiana ogni cultura altra, demolisce ogni civiltà alternativa, per erigere al loro posto “riviere” artificiali come vorrebbe fare il presidente americano Donald Trump nell’enclave palestinese – la vita è semplicemente resistenza, ed eterna testimonianza. E’ questo il significato universale del grido di Gaza.

*Autore del libro “Il 7 ottobre tra verità e propaganda. L’attacco di Hamas e i punti oscuri della narrazione israeliana” (2024).

Twitter: @riannuzziGPC

https://robertoiannuzzi.substack.com/

L'articolo Gaza, le poesie della resistenza disarmata proviene da Il Fatto Quotidiano.