“Deepfake porn e abusi, la radice è culturale: si parta dall’educazione. La violenza nelle relazioni? In età sempre più giovane”

- Postato il 22 novembre 2025

- Diritti

- Di Il Fatto Quotidiano

- 1 Visualizzazioni

.png)

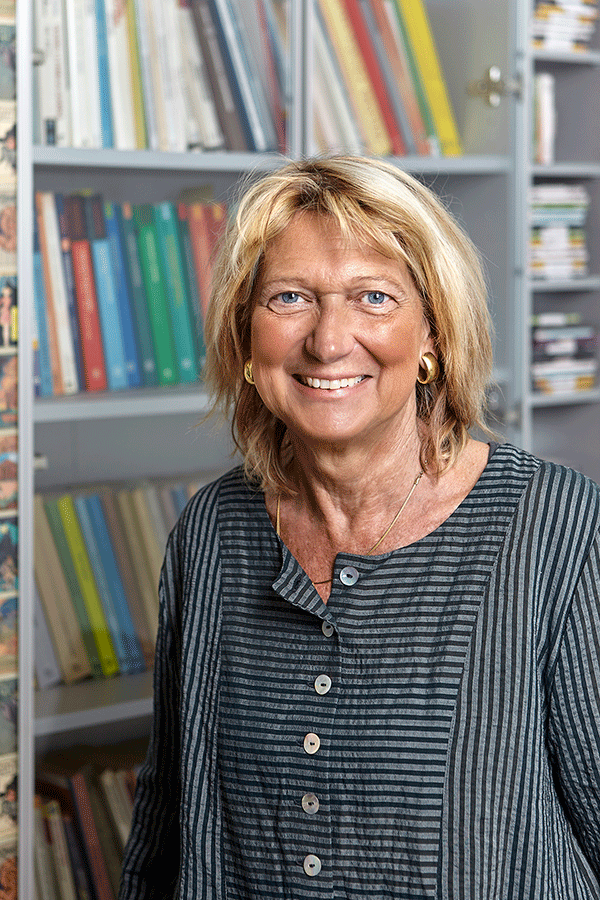

Centinaia di volti di donne sovrapposti a corpi nudi generati dall’intelligenza artificiale. È solo l’ultimo caso di deepfake pornografici emerso in rete. Non è un episodio isolato: negli ultimi mesi si sono moltiplicati i canali e i siti che diffondono immagini intime senza consenso, dal portale Phica.net, oscurato dopo aver raccolto foto rubate di centinaia di ragazze italiane, fino al gruppo Telegram “Mia moglie”, dove venivano condivisi contenuti privati e denigratori. Un fenomeno in espansione, che coinvolge sempre più anche adolescenti e giovani, dove la facilità di iscriversi, creare o far circolare materiale falso o privato accresce il rischio di violenza, abusi, emarginazione e ricatti. Ma dietro la cronaca c’è un problema più profondo: quello educativo. Lo spiega a ilfattoquotidiano.it Gloriana Rangone, psicologa, psicoterapeuta e co-direttrice della scuola di psicoterapia IRIS di Milano, già coordinatrice del gruppo di lavoro per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per l’Ordine degli psicologi della Lombardia.

La notizia di un forum di deepfake porn ha colpito molto l’opinione pubblica. Cosa ci dice la reazione collettiva a episodi del genere?

La notizia di un forum di deepfake porn ha colpito molto l’opinione pubblica. Cosa ci dice la reazione collettiva a episodi del genere?

La cosa che più mi ha colpito è la forza emotiva con cui questa notizia è stata accolta. Ho visto tristezza, rabbia, sconforto, ma anche disorientamento. Credo che in molti abbiano percepito che non si tratta di eventi isolati, ma di un fenomeno ampio, trasversale, che ci riguarda da vicino. È come se all’improvviso toccassimo con mano che valori che pensavamo consolidati – rispetto, uguaglianza, dignità – non lo sono affatto. Per questo penso che per affrontare davvero queste violazioni dobbiamo partire da lontano: da come stiamo crescendo bambini e adolescenti. È lì che si costruiscono le basi del rispetto dell’altro, dell’autonomia, della responsabilità. E invece oggi questi percorsi educativi sono sempre più fragili. Non basta indignarsi quando scoppia il caso: bisogna interrogarsi su cosa non stiamo facendo quotidianamente per sostenere una crescita sana.

Molti osservatori dicono che non è solo una questione sessuale, ma anche di potere, di dimostrazione, di esibizione. Quanto pesa questa dinamica sugli adolescenti?

L’adolescenza è una fase di transizione: i ragazzi e le ragazze cercano conferme, vogliono sentirsi grandi, esplorano. È fisiologico. Ma il punto è che oggi la ricerca di identità passa spesso da canali sbagliati. Il bisogno di apparire forti o “più avanti” degli altri si intreccia con un’insicurezza di fondo. Così la sfida o la violenza diventano mezzi per affermarsi. È un errore grave, ma comprensibile se guardiamo al contesto: l’adulto spesso non c’è, o non sa più orientare. Molti genitori, educatori, insegnanti minimizzano, liquidano certi comportamenti come “ragazzate”. Ma parliamo di atti che possono avere conseguenze devastanti, anche penali. E se gli adulti per primi non sono consapevoli della gravità, come possiamo aspettarci che lo siano i più giovani?

Il caso dei deepfake dimostra che basta un software per creare un’immagine falsa. Quanto questo aumenta la violenza online?

È un fattore di rischio enorme, e va preso molto sul serio. Ma non dobbiamo cadere nella trappola del “è colpa dell’intelligenza artificiale”. La tecnologia amplifica ciò che già esiste. Se una cultura è violenta, sessista, intrisa di disuguaglianza, l’IA non fa che renderla più visibile e più potente. Non è un rapporto di causa-effetto. La responsabilità resta nostra: di come educhiamo, di quali modelli di relazione trasmettiamo, di come trattiamo il corpo e il consenso. L’intelligenza artificiale e i social non inventano la violenza, la rendono soltanto più accessibile.

Lei ha lavorato molto sul fenomeno della teen dating violence. In che modo oggi si manifesta tra gli adolescenti?

Purtroppo si manifesta sempre prima. Oggi parliamo di relazioni che iniziano già a 12 o 13 anni, in cui la violenza assume forme subdole: non solo fisiche, ma psicologiche, di controllo, di isolamento. Capita spesso che una ragazza racconti: “Il mio fidanzato vuole che gli scriva appena esco da scuola, che gli mandi una foto quando arrivo a casa”. Quando le chiedi perché, risponde: “Perché lui mi vuole bene”. È l’errore più comune: confondere il possesso con l’amore. Dietro c’è un malinteso affettivo che poi può sfociare in atti più gravi: la diffusione di immagini intime, la condivisione forzata di foto o video, la perdita totale di autonomia. Ho seguito casi in cui tutto questo ha portato a gravi conseguenze psicologiche, fino a comportamenti autolesivi o suicidari.

In Italia non esiste ancora un’educazione affettiva strutturata nelle scuole. Quanto pesa questa mancanza?

Pesa moltissimo. L’educazione all’affettività e al rispetto dovrebbe iniziare molto prima, già nell’infanzia. La radice del problema è culturale: fin da piccoli trasmettiamo messaggi diversi a maschi e femmine: alle bambine diciamo “come sei carina”, ai bambini “come sei forte”. È da lì che si forma l’idea che il valore di una ragazza dipenda dal suo aspetto, e che il valore di un ragazzo si misuri nella forza o nel controllo. L’assenza di percorsi strutturati lascia i ragazzi soli a decifrare emozioni, relazioni e limiti, spesso attraverso modelli distorti che arrivano dai social o dalla rete. Le scuole dovrebbero diventare spazi in cui si impara anche a riconoscere e gestire i sentimenti, non solo a studiare. Ma serve un lavoro collettivo: famiglia, media e società civile devono contribuire a costruire una cultura del rispetto reciproco. Non è solo una questione di programmi scolastici, ma di civiltà condivisa.

In attesa che la scuola faccia di più, cosa possono fare le famiglie?

Prima di tutto, parlarsi. Sembra banale, ma non lo è. I genitori dovrebbero confrontarsi tra loro, costruire reti, chiedere aiuto. Troppo spesso si tende a minimizzare o a nascondere i segnali di disagio. E poi è fondamentale mantenere il dialogo con i figli. L’idea di poterli controllare è illusoria: i ragazzi conoscono la tecnologia meglio di noi, trovano sempre una via per sfuggire. Ma se si sentono ascoltati, non giudicati, allora si aprono. La protezione resta importante, ma deve andare di pari passo con la fiducia. Un figlio non si educa con la sorveglianza, ma con la presenza.

Insieme al lavoro prioritario per educare i maschi alla non violenza, è necessario lavorare anche sulla consapevolezza delle ragazze?

È altrettanto fondamentale. Le ragazze devono comprendere il loro valore e i loro diritti. Devono sapere che se subiscono un abuso, c’è sempre un aggressore, ma anche un contesto che lo permette. E che chi assiste, chi “guarda e non fa nulla”, è parte del problema. Serve una cultura del limite, che oggi manca non solo tra i ragazzi ma anche tra gli adulti. Dobbiamo aiutare i giovani a capire che alcune azioni non sono “errori”, ma reati. Rubare un’immagine, diffonderla, umiliare: sono tutti atti che violano la libertà dell’altro. Per cambiare davvero, serve una sensibilità nuova, diffusa, che coinvolga genitori, insegnanti, istituzioni e pari. Perché spesso sono proprio i coetanei, più degli adulti, a vedere per primi che qualcosa non va.

L'articolo “Deepfake porn e abusi, la radice è culturale: si parta dall’educazione. La violenza nelle relazioni? In età sempre più giovane” proviene da Il Fatto Quotidiano.