Buco dell’ozono: come abbiamo (quasi) risolto uno dei peggiori disastri atmosferici

- Postato il 16 settembre 2025

- Blog

- Di Il Fatto Quotidiano

- 1 Visualizzazioni

.png)

Da tanto non si parla più del “buco” dell’ozono, che poi è un buco e non un foro, ma ne parliamo più avanti. Bello quando non se ne parla più perché si è riusciti a risolvere il problema. Quasi.

Per i pochi che non lo sapessero, l’ozono è una molecola naturale, composta da tre atomi di ossigeno. La si trova negli strati alti dell’atmosfera e svolge l’importante compito di proteggerci dalle radiazioni solari ultraviolette il cui spettro si suddivide in tre “famiglie”: UV-A, UV-B e UV-C. I raggi UV-A vi danno splendida abbronzatura e una sana dose di vitamina D, i raggi UV-B e UV-C fanno male, rompono i legami chimici e uccidono qualsiasi tessuto vivente.

Lo strato atmosferico di ozono naturale della Terra assorbe una buona quantità degli UV-A, la maggior parte dei pericolosi UV-B e tutti gli UV-C, i più letali. Se i raggi UV-C iniziassero a penetrare, ogni molecola organica sulla superficie del pianeta verrebbe distrutta. Sarebbe la fine di ogni forma di vita sulla Terra. Umani compresi.

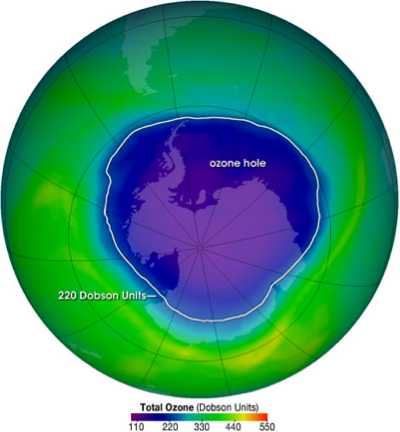

Negli anni 70, per la prima volta, venne osservato l’assottigliamento dello strato dell’ozono, dinamica che continuò fino agli anni 90. Nel 1994, la concentrazione dell’ozono scese fino a 73 unità Dobson (DU, Dobson Units). Se lo strato dell’ozono ha spessore pari a 220 unità Dobson (DU, Dobson Units), equivalente a 2,2 millimetri al livello del mare, l’Agenzia europea per l’ambiente parla di “riduzione massiccia” dell’ozono” e viene considerato un “buco”. Buco, non foro.

Doveroso fare una breve digressione, o meglio precisazione. L’inglese è una magnifica lingua, internazionalmente utilizzata nella letteratura scientifica. Però capita che quando la si traduce vengano generati errori pericolosi. Questo è il caso del termine “hole”. In inglese ha due significati: quello di “buco” e quello di “foro”. Non sono la stessa cosa. Il foro è passante, il buco no. Se scavo una galleria in una montagna per passare dall’altro lato, la sto perforando, faccio un foro. Se prendo un muro dello spessore di un metro e tolgo 50 centimetri di mattoni non posso passarci attraverso.

Quello dell’ozono è un buco, non un foro. Non ci passa nulla attraverso. Tutte le immagini che mostrano lo spessore dello strato dell’ozono sono generate utilizzando un codice colore che può portare a gravi incomprensioni. Quanto minore è la riduzione dello spessore tanto più si usano colori “rilassanti: bianco, giallo chiaro, verde. Dove la riduzione di concentrazione è pericolosa c’è un minaccioso rosso. Dove è massima si usa il nero. Dando così l’idea che ci sia un foro da cui passano ultravioletti che fanno male. Opportuno ripeterlo: non passano. Non è un foro, nonostante il colore nero. Non è dato di sapere se la scelta sia stata fatta per preoccupare gli animi e sollecitare interventi, ma il dubbio rimane.

Fine della digressione. Comunque siano andate le cose, il buco dell’ozono era un pericolo serio. La comunità scientifica individuò la causa del danno allo strato dell’ozono, il primo a suonare l’allarme fu il Prof. F. Sherwood (Sherry) Rowland, dell’Università della California a Irvine, attribuendola a un certo numero di composti chimici fabbricati dall’uomo e rilasciati nell’atmosfera. In particolare i CFC, i clorofluorocarburi, utilizzati nelle bombolette spray, schiume isolanti, condizionatori d’aria, frigoriferi. Un settore economico del valore di circa 30 miliardi di dollari l’anno che giustificò la forte “resistenza” dell’industria a cambiare le cose.

Prognosticarono terribili conseguenze economiche, poiché lavanderie a secco, fabbriche, produttori di condizionatori d’aria, tutti avrebbero dovuto adattarsi. I propellenti della lacca per capelli, vernici, insetticidi e altri prodotti andavano sostituiti. Le “terribili conseguenze” si rivelarono inesistenti. Le vecchie attrezzature e i vecchi metodi vennero sostituiti con nuovi e questa eliminazione rappresentò un leggero (anche se imperfetto) impulso all’economia.

I soliti idioti della politica suggerirono di non preoccuparsi. Nel peggiore dei casi la gente avrebbe potuto semplicemente usare più crema solare. Per nostra fortuna e salute prevalsero voci più sensate anche perché l’evidenza raccolta fu tale che nel 1987, il 16 settembre, da allora Giornata internazionale per la protezione dello strato dell’ozono, venne adottato il Protocollo di Montreal per regolare il progressivo abbandono delle sostanze in grado di ridurre lo strato dell’ozono (ODS, Ozone Depleting Substances).

Gli accordi di Montreal furono sottoscritti con rapidità straordinaria e le sostanze chimiche incriminate vennero gradualmente e in gran parte eliminate. I risultati dell’applicazione del protocollo sono stati formidabili. Il consumo delle ODS è stato ridotto a qualche punto percentuale di quanto precedentemente registrato.

Da notare che il Protocollo di Montreal è l’unico e solo trattato ratificato da tutte le 198 nazioni membro delle Nazioni Unite.

“Il Protocollo di Montreal è considerato uno degli accordi ambientali di maggior successo di tutti i tempi”, si legge sul sito web del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. “Ciò che si è riusciti a realizzare dal 1987 è senza precedenti e continua a fornire un esempio stimolante di ciò che la migliore cooperazione internazionale può realizzare”.

Lo stato di salute dello strato di ozono sta migliorando, ma molte delle sostanze chimiche rilasciate sono a lunga durata, alcune permangono nell’atmosfera per circa un secolo. La previsione è che il buco non guarirà completamente se non fra decine e decine di anni. Occorre non abbassare la guardia.

L'articolo Buco dell’ozono: come abbiamo (quasi) risolto uno dei peggiori disastri atmosferici proviene da Il Fatto Quotidiano.