A 573 anni dalla nascita, Leonardo Da Vinci insegna ancora qualcosa a chi progetta guerre fantascientifiche

- Postato il 15 aprile 2025

- Blog

- Di Il Fatto Quotidiano

- 3 Visualizzazioni

.png)

“Costruirò carri coperti, sicuri, inattaccabili e dotati di artiglieria, per penetrare tra le fila nemiche, cui nemmeno l’esercito più numeroso potrà resistere”. Così afferma, con tono perentorio, il settimo punto della lettera di Leonardo da Vinci indirizzata a Lodovico il Moro nel 1482. Questa lettera era un sintetico curriculum vitae moderno, in dieci punti, felice esempio di come gestire un passaggio di carriera da Firenze a Milano. Quasi come capitò a un nano quale sono, mezzo secolo fa; senza altrettanta fortuna.

È un Leonardo da guerra che si presenta al futuro duca di Milano e signore di Genova. Tutti i punti della lettera sono dedicati all’arte militare, offensiva e difensiva, tranne il decimo: “In tempo di pace, credo di poter soddisfare meglio di chiunque altro ogni richiesta nei campi dell’architettura, del progetto di edifici pubblici e privati e della canalizzazione delle acque”. E quel poco che so dell’immensa eredità culturale di Leonardo riguarda proprio l’arte di “conducer acqua da uno loco ad uno altro”. La ragione per cui fui chiamato a Milano.

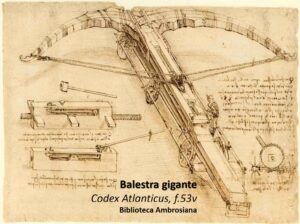

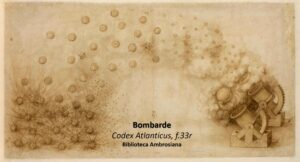

L’acqua ha grande importanza in guerra, è una risorsa strategica e un’arma tattica. Ma le guerre, antiche e moderne, sollecitano l’ingegno umano a creare fantastiche macchine belliche. A Leonardo l’ingegno non mancava. Disegnò innumerevoli macchine belliche assai innovative, da rudimentali carri armati a cannoni, bombarde, balestre giganti e catapulte (Fig.1-2).

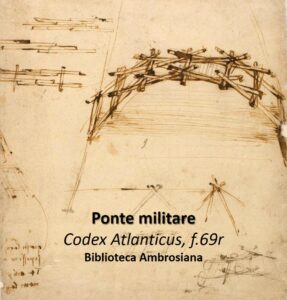

E concepì capolavori del genio militare come ponti mobili, scale, gallerie e sistemi di fortificazione (Fig.3-4).

Chi si limita a chiosare la famosa lettera e ammirare le riproduzioni delle sue macchine belliche, immagina un Leonardo marziale, bellicoso, pugnace. Insomma, un guerrafondaio bell’e buono. Non è così. Leonardo da Vinci affrontò il tema della guerra con un’attitudine complessa e ambivalente. Disegnò macchine belliche e dipinse guerrieri che riflettono, assieme all’abilità nel combattere, anche specchiate virtù intellettuali e morali. Ma mantenne per tutta la vita la ferma condanna delle guerre. Il suo rifiuto della guerra emerge chiaro e netto sia dalle note e dai disegni, ricchi di conoscenze tecniche, sia dalle sue invenzioni e dalle sue riflessioni sul comportamento umano, frutto di una robusta visione filosofica e morale. Egli considerava la guerra una manifestazione della parte più brutale e animalesca dell’essere umano. Nei suoi scritti, bollò la guerra come “discordia, o vo’ dire pazzia bestialissima” che degrada l’uomo: la guerra riduce l’essere umano a una bestia.

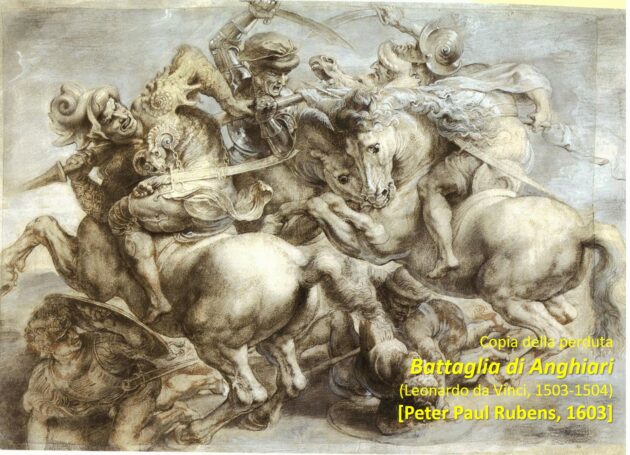

Nei cartoni preparatori della Battaglia di Anghiari (Fig.5) il primo guerriero a sinistra fonde il proprio corpo con quello del proprio cavallo, di cui non si riesce a scorgere la testa, fornendo così l’impressionante visualizzazione di un centauro. E, pochi anni dopo, Machiavelli fece ricorso proprio all’immagine di questa creatura mitologica per esporre la teoria etico-politica del principe “mezzo bestia e mezzo uomo”.

Nei suoi scritti, Leonardo analizzò la guerra sia come arte ingegneristica, sia come degrado morale, culturale e politico. Egli denunciò la guerra come regresso civile, pratica aberrante, specchio della crudeltà umana. Senza se e senza ma. Questo tema emerge sia dagli appunti personali, sia da numerosi simbolismi presenti nelle opere artistiche.

Leonardo supera l’ambiguità sottolineando il contrasto tra l’armonia della natura, celebrata nei suoi studi anatomici e paesaggistici, e il caos generato dai conflitti armati. Perfino le sue macchine da guerra rivelano un intento critico, poiché alcuni progetti appaiono volutamente iperbolici o impraticabili, quasi un richiamo contro l’abuso della tecnologia. E Leonardo associa la guerra a una “pazzia” distruttiva, pur riconoscendo come, in alcuni contesti storici, la guerra sia inevitabile.

Dal punto di vista politico o filosofico, Leonardo non elaborò alcun trattato sistematico sulla guerra. Le sue osservazioni sparse — raccolte nei codici o Sul volo degli uccelli — rivelano però una concezione antropologica fortemente critica che contrappone la ricerca di un ordine razionale all’aggressività umana. La sua eredità culturale associa l’eccellenza tecnologica ed estetica alla riflessione etica. Ponendo la guerra come terreno di confronto tra innovazione e degenerazione morale, egli anticipa anche sulla guerra temi contemporanei.

Sono passati 573 anni dalla sua nascita, ma Leonardo insegna ancora qualcosa a chi progetta guerre fantascientifiche da combattere con mirabolanti macchine tecnologiche, materiali e immateriali. Per Leonardo la guerra è il fallimento della politica e della diplomazia, una risorsa ultima da evitare, qualcosa di abominevole. Anche se la guerra può arricchire ulteriormente qualcuno, la guerra è dolore per tutti gli altri, quando “facciamo nostra vita coll’altrui morte”.

L'articolo A 573 anni dalla nascita, Leonardo Da Vinci insegna ancora qualcosa a chi progetta guerre fantascientifiche proviene da Il Fatto Quotidiano.