Dall’antica Grecia ad oggi, la guerra piace a chi non la conosce

- Postato il 29 marzo 2025

- Blog

- Di Il Fatto Quotidiano

- 5 Visualizzazioni

.png)

Da quando Ursula von der Leyen ha annunciato il suo piano di riarmo europeo, in Italia abbiamo assistito alla mobilitazione di numerosi intellettuali e artisti, che hanno ricordato ai contribuenti (le cui tasse finanzieranno non l’occupazione, l’educazione, la ricerca, la sanità, le pensioni e il welfare, ma la compravendita di armi) che questo sacrificio è necessario per difendere l’Europa, la sua storia e la sua cultura, quelle che hanno già prodotto, tra tante cose ottime, anche il colonialismo, il fascismo, il nazismo e due guerre mondiali.

Dopo i maturi europeisti di piazza del Popolo, è sceso in campo anche Roberto Benigni, già cantore di quella “Costituzione più bella del mondo” che ripudia la guerra, che ha asserito che l’Ue è “la più grande costruzione istituzionale, politica, sociale e economica degli ultimi 5000 anni realizzata dall’essere umano sul pianeta Terra”. Resta però da vedere se essa, avviatasi formalmente solo un anno prima della nascita del settantaduenne attore toscano, sarà davvero più solida di tante altre che l’hanno preceduta, come l’impero romano, durato quasi 1500 anni, o la Chiesa, ancora viva a 2000 anni dalla sua nascita; per non parlare dei 2100 anni che è durato l’impero cinese. A meno che si consideri l’attuale processo di costruzione europea come il culmine politico, sociale ed istituzionale di 2500 anni di pensiero di filosofi e letterati che ‘ce li abbiamo solo noi’, da Socrate a Manzoni, passando per Spinoza e Cartesio.

In effetti, ogni bravo benpensante nato per caso in questa parte del mondo non può che rivendicare con orgoglio l’eredità dell’antica Grecia, inventrice del pensiero razionale e della stessa parola Europa (anche se, all’origine, per ‘Europa’ gli antichi greci intendevano un’avvenente dea fenicia – e dunque mediorientale – rapita e sedotta da Zeus): sarà stato dunque in segno di riconoscenza che nel 2010 l’Ue impose ai loro discendenti un piano di austerity draconiano, simile a quello che si prepara per noi, a base di debito pubblico, aumenti delle tasse e tagli ai servizi sociali.

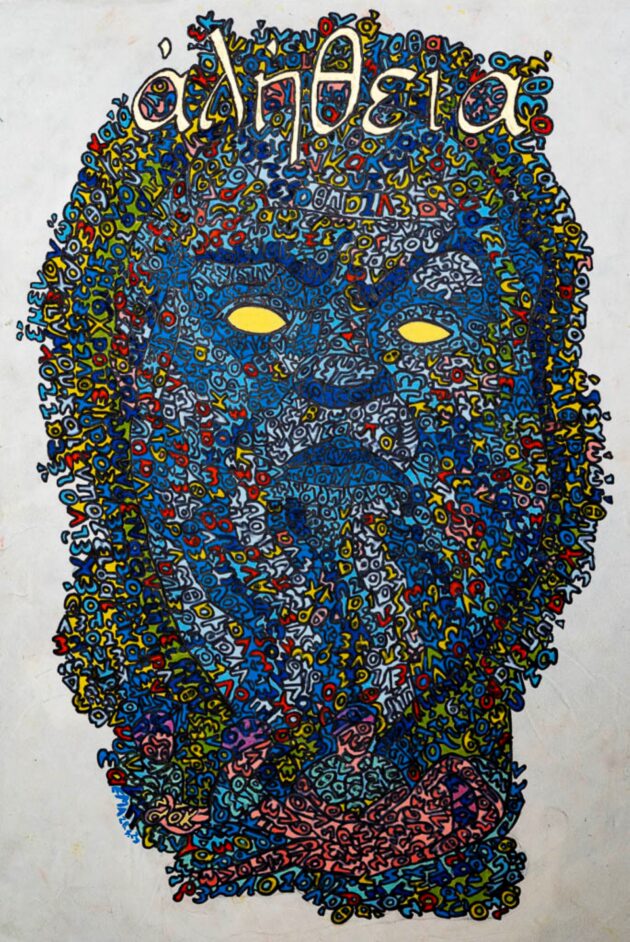

Vediamo allora che ne pensavano della guerra questi antichi filosofi greci, a cominciare proprio da Socrate. Egli, si sa, non pretendeva di sapere quel che non sapeva, e in ciò era di certo più saggio di quanti, allora come oggi, parlano di cose che non conoscono affatto. Però cos’è la guerra Socrate lo sapeva eccome, visto che combatté quella del Peloponneso, distinguendosi per valore nelle battaglie di Potidea, Delio e Anfipoli.

È Platone a riferirci, nei suoi dialoghi, il pensiero del suo maestro. Nella Repubblica (da non confondersi con il quotidiano di Michele Serra), Socrate afferma che “ogni guerra nasce per il desiderio di ricchezze” e che “gli Stati vanno in guerra quando si estendono oltre ciò che è necessario e cercano di arricchirsi”, ammonendo che “non possiamo permettere che chi è avido di potere o di denaro governi: solo chi non desidera il potere dovrebbe governare”. Nel Protagora, Platone fa dire a Socrate: “Non posso fare a meno di pensare che se tutti gli uomini sapessero cos’è il bene, nessuno sceglierebbe il male” e che “il coraggio è sapere cosa temere e cosa non temere”. Infatti, “La conoscenza porta alla virtù, e la virtù alla pace” (Menone), mentre “quando la guerra viene troppo onorata, gli uomini si trasformano in belve piuttosto che in cittadini” (Repubblica).

Platone stesso prese parte alla guerra del Peloponneso, e ne concluse che “la guerra è una malattia che nasce da un errore della natura e non deve essere vista come una normale condizione umana” (Leggi); essa è “il risultato della discordia tra i popoli’, mentre la pace ‘è l’armonia che si ottiene quando tutti gli uomini vivono giustamente”; e la giustizia “è la condizione necessaria per ogni città che desideri vivere nella prosperità” (Repubblica).

Di Platone fu discepolo Aristotele, che fu sì l’educatore del più grande conquistatore dell’antichità, Alessandro Magno, ma che personalmente non partecipò a nessuna guerra. Forse per questo Aristotele fu meno categorico di Socrate e Platone quando scrisse che “la guerra è giusta quando è condotta per difendere una causa legittima, quando il fine è la giustizia” (Etica Nicomachea). Tuttavia, egli precisò che “la vera politica è quella che previene i conflitti”, poiché “l’arte politica ha come scopo principale la pace e l’armonia tra i cittadini, e il giusto governo impedisce la guerra tra i popoli” (Politica).

Si obietterà che quelle tra Atene e Sparta erano un’altra cosa rispetto alle due guerre mondiali che ha conosciuto l’Europa nel ventesimo secolo. Bertolt Brecht, che sopravvisse ad entrambe, ci ricorda però che, esattamente come ai tempi degli antichi greci:

La guerra che sta per arrivare

non è la prima.

Ce ne sono state altre prima di essa.

Quando l’ultima è giunta alla fine

c’erano conquistatori e conquistati.

Tra i conquistati la gente comune moriva di fame.

Tra i conquistatori, la gente comune moriva di fame lo stesso.

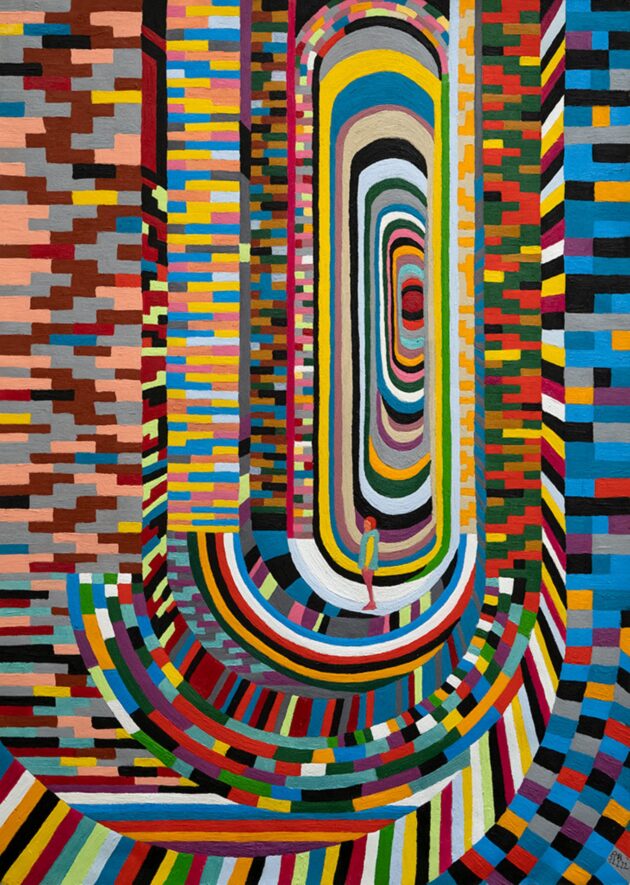

Quanto a noi, gente comune di questo ventunesimo secolo, possiamo solo sperare che i potenti del mondo, europei compresi, non ci trascineranno in una terza grande guerra, perché, questa volta, sarebbe nucleare; e alla fine, non ci saranno più né conquistati né conquistatori, né ricchi né poveri, ma solo un enorme fungo di fuoco, la cui cenere nasconderà il sole per un gelido, lunghissimo inverno.

L'articolo Dall’antica Grecia ad oggi, la guerra piace a chi non la conosce proviene da Il Fatto Quotidiano.