C’è veramente parità di genere nel mondo dell’arte contemporanea in Italia?

- Postato il 24 novembre 2025

- Arte Contemporanea

- Di Artribune

- 1 Visualizzazioni

Cosa si può fare per sviluppare una maggiore coscienza di genere e, in generale, sensibilizzare tutti verso una maggiore consapevolezza? Si è discusso nelle scorse settimane di vietare l’educazione alla sessualità (con poi retromarcia da parte dei proponenti) anche nelle scuole medie: si tratta di un tema culturale? Si parlerà invece di violenza di genere, linguaggio, narrazioni pericolose e percezione sociale al Museo Novecento Firenze il 25 novembre 2025 in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

Le risposte di 10 artiste, curatrici e docenti

In Italia non c’è parità di genere nel settore dell’arte, né in altri settori. Finché vivevo solo qui non mi era molto chiaro, ma avendo avuto la possibilità di vivere sia in paesi dove le cose sono peggiori che in paesi dove sono infinitamente migliori, ho potuto constatare che la nostra società si basa ancora sull’asservimento da una parte e il servilismo dall’altra, delle donne. L’educazione sessuale ha un ruolo positivo, ma non è il centro del problema a mio avviso. Credo che per cambiare le cose bisognerebbe partire dai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, creando strumenti educativi per adulti nelle imprese pubbliche e private, e fornendo strumenti di mediazione per migliorare le condizioni lavorative immediatamente, appena vengono rilevate disparità. Nelle condizioni attuali, ho constatato che in Italia professioniste preparate vengono di proposito svalutate per fare posto a uomini mediocri. C’è bisogno di contesti dove il rispetto per le qualità non sia subordinato al genere.

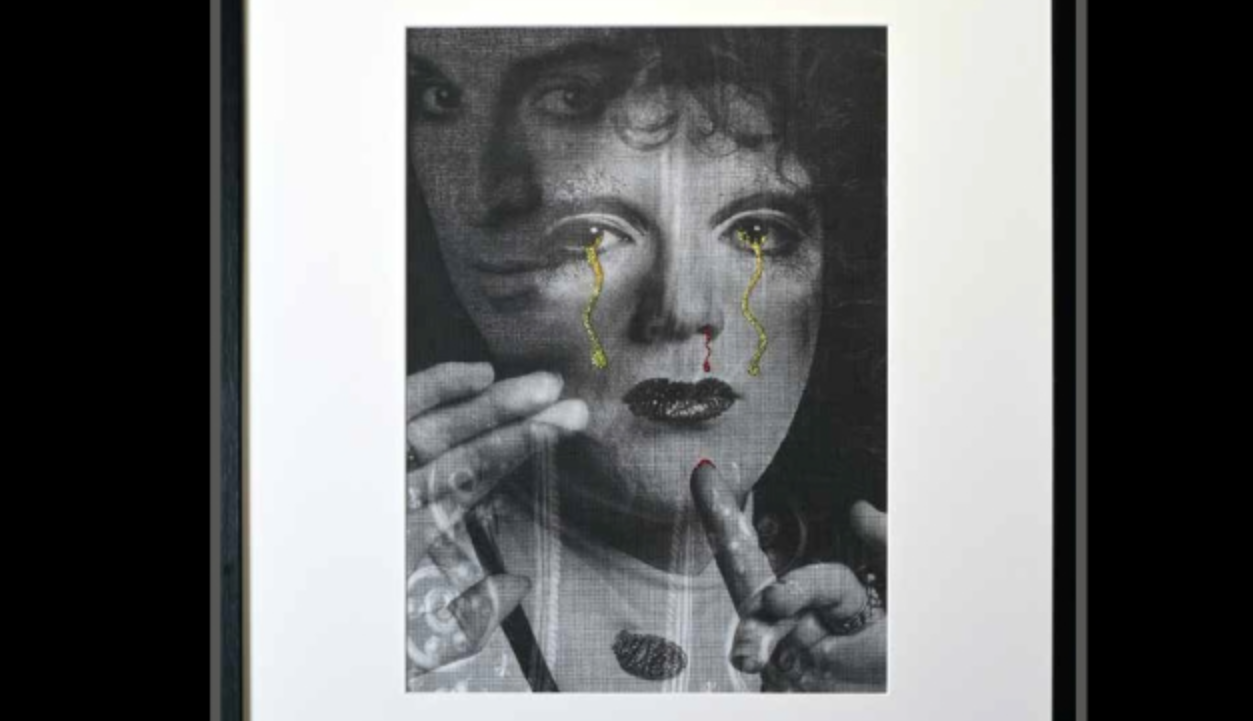

Egle Oddo, artista

Negli ultimi anni, in Italia, ho visto molte artiste, curatrici e direttrici ricoprire ruoli importanti nel mondo dell’arte. Mi auguro che questo sia sintomo di cambiamenti importanti e sia sempre frutto del merito, e non di un equilibrio imposto. Credo profondamente che l’educazione alla sessualità sia oggi un tema culturale urgente proprio perché questa crescente autorevolezza femminile genera, in molti uomini, un senso di smarrimento, come se il loro potere venisse messo in discussione. Parlare di sessualità significa anche questo, costruire consapevolezza, rispetto, dialogo. Come curatrice e docente, cerco di farlo ogni giorno, attraverso le mostre, le lezioni, i confronti, e soprattutto cercando di “camminare le mie parole” con coerenza tra ciò che penso, dico e faccio.

Eva Comuzzi, curatrice e docente

Nel nostro settore c’è una maggiore inclusività di genere rispetto anche a pochi decenni fa, ma ancora persiste una forte polarizzazione dei sessi. Inoltre, il sistema dell’arte non è avulso dal resto della società, quindi dalla politica, dal linguaggio e dalla cultura del lavoro, dove è più evidente che tanta strada resta ancora da percorrere.

Penso che l’educazione affettiva sia un diritto di tutte le persone e come tale non debba essere negato ma anzi tutelato fin dall’età dell’infanzia. Imparare ad amare e rispettare il proprio corpo e quello altrui, i suoi confini e le sue peculiarità è alla base della crescita di ogni essere umano ed è certamente, come tutto quello che concerne l’educazione e la conoscenza, un tema culturale. Credo che si possa sempre fare qualcosa e la cronaca di questi giorni purtroppo ce lo ricorda. Abbiamo tanti strumenti per farlo, ognuno nel suo ruolo, e soprattutto tanta voce per poter raggiungere una platea ampia. Il primo passo è prendere posizione.

Stefania Rispoli, curatrice

Quello dell’arte è un sistema di dominio che non nasconde la sua matrice coloniale, capitalista e ciseteropatriarcale. La consapevolezza che l’incertezza e la precarietà preparano il terreno a chi perpetua la violenza di genere, come guerra contro corpi e vite dissidenti, riguarda anche il sistema culturale. Cos’è che maschera la centralità del patriarcato come pilastro dell’edificio di tutti i poteri? Nell’accademia, nello spazio domestico così come nelle istituzioni artistiche, o per la strada, l’ostacolo maggiore è portare la questione del patriarcato dal margine al centro del discorso pubblico, a cominciare dall’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva e al consenso, in tutte le scuole di ordine e grado, perché queste dinamiche tossiche si riproducono sin dall’adolescenza. Se non si rovesciano i rapporti di forza tra genere, capitale e lavoro, non servono a niente le politiche di equità e inclusione, occorre mettere in discussione le gerarchie economiche e sociali dell’art washing.

Elvira Vannini, critica d’arte e docente

Credo che il primo passo per sviluppare una maggiore coscienza di genere sia prestare attenzione al linguaggio: le parole che usiamo costruiscono realtà, definiscono ruoli, includono o escludono. Nominare correttamente, usare un linguaggio inclusivo e consapevole è già un atto politico e culturale. Ritengo che sia necessario integrare nei programmi scolastici, nei testi, nelle mostre la storia e le opere delle donne e delle minoranze, rendendo visibile ciò che per troppo tempo è rimasto ai margini. È fondamentale creare spazi di dialogo, mostre e percorsi educativi che valorizzino la pluralità dei punti di vista e mettano in discussione stereotipi radicati. Ma – e so di dire una cosa impopolare – bisogna prestare attenzione alla modalità in cui si racconta il lavoro, ad esempio, di un’artista per evitare di cadere in quella che io definisco la “ghettizzazione di genere” e cioè ridurre tutto quello che riguarda l’universo femminile in una mera questione di genere. C’è ancora molto da fare in tal senso: serve continuità, coraggio e la volontà di cambiare le narrazioni, perché la parità non si misura solo nei numeri, ma anche nel modo in cui raccontiamo il mondo e diamo voce a chi non l’ha mai avuta.

Mariacristina Ferraioli, curatrice e docente

Credo che, quando parliamo di genere, non dovremmo isolarlo, ma adottare una lente intersezionale, poiché è inevitabilmente connesso a classe, etnia e disabilità. Siamo ancora lontani da una reale equality+ e il mondo dell’arte italiana, pur consapevole, spesso strumentalizza questi temi riducendoli a tendenze per artisti e puro washing istituzioni e collezionisti. L’educazione scolastica riflette la società; invece, di eliminare l’educazione sessuale, sarebbe necessario contrastare bullismo e discriminazioni, promuovendo un’educazione emotiva e di genere che aiuti cittadine e cittadini a crescere consapevoli, empatici e rispettosi delle differenze. Dopo un lungo percorso di consapevolezza ho compreso che posizionare la propria identità su assi intersezionali è un atto politico che aiuta la società a riconoscere le soggettività. Come donna, lesbica e meridionale, ho intrapreso un profondo cammino di autocoscienza per affermare e rivendicare la mia identità anche attraverso la mia pratica artistica.

Pamela Diamante, artista

In Italia nel microcosmo dell’arte contemporanea c’è parità di genere, ma è difficile parlare di parità quando le strutture sociali rimangono immutate e quando le stesse donne che arrivano a ricoprire posizioni di potere sono così imbevute di patriarcato da diventarne le zelanti ancelle. La questione dell’educazione alla sessualità nelle scuole è sia politica che culturale. È inquietante che ministre, ministri e genitori pensino che ci sia qualcosa di sbagliato nell’insegnare alle medie e al liceo l’educazione sessuale quando già dagli 11 anni gli adolescenti sono in balia delle sirene dei social e del sesso estremo di YouPorn. Oggi i sondaggi ci parlano di un mondo giovanile confuso e insicuro in cui l’amore diventa gelosia, possesso e controllo, ovvero, il contrario di ciò che dovrebbe essere. I femminicidi sono il risultato della mancanza di educazione affettiva e ogni donna uccisa è la prova del fallimento di una società sessuofobica e ancora profondamente maschilista.

Paola Ugolini, curatrice

Per sviluppare una maggiore coscienza di genere e una più ampia consapevolezza, l’arte, come pratica e come didattica, ha un ruolo cruciale. Come docente, insisto sull’importanza di integrare nei programmi di studio le artiste donne e le teorie femministe e queer, offrendo modelli alternativi e una storia dell’arte non univoca. Come artista e curatrice, il mio lavoro si focalizza sulla relazione, l’alterità e la costruzione di un “noi” non patriarcale e antispecista. Credo nell’arte come transfert sociale e spazio vivente, capace di creare pratiche relazionali e azioni performative collettive che sfidano i confini e invitano all’ascolto reciproco, fondamentale per riconoscere e valorizzare le diversità. Il progetto Estuario project space e piattaforme come il Laboratorio del Futuro, di cui sono stata co-fondatrice, mirano proprio a innescare un dialogo tra intellettuali e cittadini sui temi urgenti della contemporaneità, inclusa la parità. È nell’azione congiunta di critica, educazione e pratica artistica che possiamo sperare di incidere profondamente sul tessuto culturale e sociale.

Virginia Zanetti, artista e docente

Ho sempre creduto che l’artista non sia un creativo ma un creatore. Concedendosi la possibilità di immaginare la complessità del mondo attraverso una foglia, un particolare taglio di luce, un segno, un materiale, ed esercitando poi questa forma di emancipazione del reale attraverso il proprio lavoro, l’artista crea strade e varchi e luoghi di risonanza in cui riconoscersi e riconoscere l’altro. In questo continuo allenamento alla libertà può accadere una vera rivoluzione ovvero quella che passa per il sé per costruire ogni volta un rinnovato “noi”. Le cosiddette forme di liberazione imposte forzatamente dall’alto spesso servono solo a sostituire uno slogan con un altro, così è necessario che l’esercizio alla curiosità per ciò che ci è poco familiare, o sconosciuto, sia continuamente alimentato affinché la complessità delle identità che compongono il mondo diventi una ricchezza anziché un limite. È in questo dare spazio che può nascere un cambiamento profondo, silenzioso ma potente.

Elena El Asmar, artista e docente

Non c’è parità, né equità, né equilibrio nel mondo. Se ci fossero, non saremmo nel mondo ma sulla luna, sotto le leggi di un’altra gravità. Siamo abituatǝ a lottare per i nostri diritti. Non dico che sia giusto — dico solo che è la norma. E sono stufa che lo sia anche nell’arte. Perché poi si arriva all’assurdo: che una donna etero artista non abbia niente per cui lottare, e debba soltanto stare zitta. Io ho tanto da dire. Come tuttǝ. Paradosso: abbiamo tuttǝ un corpo che ci accomuna, e lo difendiamo contro i mulini a vento del governo, dei giudizi, di chi dimentica di essere umano. Eppure, neghiamo alle nuove generazioni la possibilità di conoscerlo davvero. La sessualità è una necessità anche per chi la rifiuta: quanti occhi possiamo chiudere al mondo nello stesso istante? Sognavo spesso di diventare cieca e di nuotare con gli occhi in un mare di latte. Scusate i miei riferimenti sempre al cibo — ma il corpo, come l’incontro con l’altro, fanno parte di me. Siamo ciechi, sordi, e urliamo tuttǝ all’unisono. Secondo voi, si capirà qualcosa? Cambierà qualcosa? Spoiler: no. Continueremo a vivere nella confusione, a fare figli e confusione anche nella nostra intimità, senza conoscerci davvero. E alla fine ci sarà sempre qualcuno che ti chiederà: “hai raggiunto la felicità?” Perché non gli hanno mai insegnato cosa significa.

Reverie, artista

Santa Nastro

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

L’articolo "C’è veramente parità di genere nel mondo dell’arte contemporanea in Italia?" è apparso per la prima volta su Artribune®.