“Non è vero che gli italiani non vogliono più sentir parlare di antifascismo”: in libreria gli scritti di Ada Gobetti in “Pedagogia partigiana”

- Postato il 19 aprile 2025

- Politica

- Di Il Fatto Quotidiano

- 1 Visualizzazioni

.png)

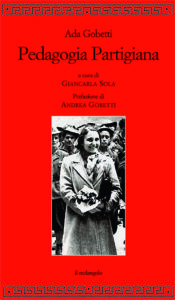

“Non è vero che gli italiani desiderano dimenticare il passato. Non è vero che non vogliono più sentir parlare di Resistenza, di antifascismo, di fascismo. Vogliono imparare a riconoscerne il volto antico sotto gli aspetti nuovi (indifferenza, conformismo, qualunquismo), per non diventarne – come sono stati in gran parte i loro padri – allo stesso tempo complici e vittime”. Parole di Ada Prospero, moglie di Piero Gobetti, – l’antifascista morto per i ripetuti pestaggi degli squadristi – insegnante, traduttrice, fondatrice della rivista Il Giornale dei Genitori, membro  della Resistenza, autrice di saggi e volumi nei quali l’educazione è pensata come premessa alla democrazia. Nell’attuale contesto storico in cui l’Italia, l’Europa, l’Occidente e il mondo sono teatro di neo-fascismi, nazionalismi e sovranismi, xenofobie e razzismi, Pedagogia partigiana (ed. Il Melangolo, 168 pagg., 18 euro) recupera la voce di una figura femminile la cui esistenza si è resa interprete delle molteplici declinazioni della parola Resistenza. Il volume è a cura Giancarla Sola, docente di Pedagogia generale e Filosofia della formazione umana all’Università di Genova, la prefazione è firmata da Andrea Gobetti.

della Resistenza, autrice di saggi e volumi nei quali l’educazione è pensata come premessa alla democrazia. Nell’attuale contesto storico in cui l’Italia, l’Europa, l’Occidente e il mondo sono teatro di neo-fascismi, nazionalismi e sovranismi, xenofobie e razzismi, Pedagogia partigiana (ed. Il Melangolo, 168 pagg., 18 euro) recupera la voce di una figura femminile la cui esistenza si è resa interprete delle molteplici declinazioni della parola Resistenza. Il volume è a cura Giancarla Sola, docente di Pedagogia generale e Filosofia della formazione umana all’Università di Genova, la prefazione è firmata da Andrea Gobetti.

Resistenza come riaffermazione dei valori della convivenza umana, come difesa dei diritti di tutti e tutti a partire dai più deboli, contrasto a ogni forma di autoritarismo, ma anche lotta contro ogni forma di sopraffazione che limiti la libertà. Quindi, Resistenza come filosofia e politica della vita e categoria fondativa di una pedagogia dell’emancipazione. Perché – ecco la convinzione profonda di Ada Gobetti e il filo rosso di questo volume – i valori della Resistenza non possono semplicemente essere ricordati ma devono essere riattualizzati attraverso l’educazione, l’istruzione, la scuola: una scuola che non sia più “un malinconico museo di nozioni imbalsamate, ma una fucina sonante di uomini vivi”.

Il libro sarà presentato giovedì 24 aprile, alle 18, alla libreria Feltrinelli di via Ceccardi a Genova. Interveranno la curatrice Giancarla Sola, Andrea Gobetti e il filosofo Simone Regazzoni.

Ilfattoquotidiano.it anticipa qui un estratto del volume, il capitolo che porta il titolo “All’armi, siam fascisti!“, che fa parte di una pubblicazione del Giornale dei genitori del 1962.

***

Non è vero che gli italiani desiderano dimenticare il passato. Non è vero che non vogliono più sentir parlare di Resistenza, di antifascismo, di fascismo. C’è stato forse un momento, prima del ’60, in cui – di fronte alla delusione d’una realtà tanto diversa da quella sognata e voluta – le generazioni che ne avevano vissuta, tutta o in parte, la gloriosa e dolorosa vicenda, hanno ceduto a una sconfortata stanchezza; ed è potuto sembrare che il nostro recente passato non fosse ormai per i più oggetto di vero interesse, ma solo di nostalgico rimpianto o di generica esecrazione.

Ma non appena si sono affacciate alla ribalta della vita nazionale le generazioni nuove, quelle venute sùbito dopo, l’interesse è risorto vivo, critico e costruttivo al tempo stesso. E, se ha assunto forza d’azione nei movimenti di Genova, Roma e altri luoghi, s’è ugualmente manifestato ovunque in acuta volontà di conoscenza.

Non ci deve meravigliare che l’interesse di tutti – ma soprattutto dei giovani – si sia venuto, lentamente ma sicuramente, spostando dalla Resistenza all’antifascismo e dall’antifascismo al fascismo stesso. Più che di esaltare gli eroismi della guerra partigiana, i giovani d’oggi si preoccupano di studiarne le origini nella ventennale opposizione al fascismo; sono portati quindi – e mi sembra questa una prova di maturità – a chiedersi e a ricercare, con indagine sempre più rigorosa, che cosa il fascismo sia veramente stato. Vogliono imparare a riconoscerne il volto antico sotto gli aspetti nuovi (indifferenza, conformismo, qualunquismo), per non diventarne – come sono stati in gran parte i loro padri – allo stesso tempo complici e vittime.

Per rispondere a questa richiesta, per venire incontro a questa esigenza si sono scritti, con ritmo sempre più vivo, articoli e libri; si son compilate antologie e compiute indagini; si son tenute conferenze, organizzati convegni e dibattiti: tutti intesi a illuminare questo o quell’aspetto – o tutti gli aspetti – degli ultimi cinquant’anni di storia.

Anche nel cinema s’è venuto riflettendo questo nuovo interesse. A La lunga notte del ’43, ottimamente impostato e realizzato, è seguito l’approssimativo ed equivoco Tiro al piccione, e poi, ecco, Benito Mussolini, Benito Mussolini, anatomia di un dittatore, Il mio amico Benito, Il federale. Ma un’opera seria, che senza rifugiarsi in una falsa obiettività e senza indulgere al pittoresco e al grottesco, dicesse la verità sul fascismo, indicando responsabilità precise e offrendo elementi sicuri di giudizio, non s’era avuta ancora prima di All’armi, siam fascisti!: il bel film di Lino del Fra, Cecilia Mangini e Lino Miccichè che – presentato a Venezia nel settembre scorso – è rimasto impigliato per tutti questi mesi nelle maglie della rete burocratica, e che solo in questi giorni, pare, potrà finalmente comparire sui nostri schermi.

È un film che tutti gli italiani dovrebbero vedere; e che dovrebbe essere proiettato soprattutto nelle scuole, medie e superiori. Ché difficilmente potrebbe immaginare una più efficace e valida lezione di storia; di quella storia contemporanea che – meno male! – ormai i programmi scolastici contemplano, ma che solo assai raramente viene insegnata come dovrebbe. Il bel commento di Franco Fortini – che ne costituisce la colonna sonora – lega tra loro le immagini a cui l’intelligente montaggio dà una particolare coerenza e organicità; commento e immagini poi sono accorti nel non trascurare nessuna occasione per riportare i fatti passati a quelli presenti e all’avvenire, e continuamente impegnano lo spettatore alla partecipazione. Fino alla domanda e all’incitamento finale: «La vostra coscienza che cosa ha da dire?» – chiede la voce del commentatore, mentre sullo schermo si susseguono la protesta antifascista di Genova, la carica della cavalleria di Porta San Paolo a Roma, gli episodi luttuosi di Reggio Emilia, di Palermo –. «Bisogna scegliere. Bisogna decidere. Il vostro destino è solo vostro. Rispondete».

Ma c’è nel film un passaggio che mi sembra particolarmente interessante, proprio dal punto di vista educativo. Siamo al «plebiscito» del 1929, nell’atmosfera dei «liberi» comizi notturni, dove s’illumina il santo manganello», sempre pronto – come afferma Augusto Turati, segretario del partito fascista – per le spalle degli oppositori. La «grande paura dei benpensanti» che nel ’20, nel ’21, nel ’22, aiutò, pagò e armò le squadracce di Mussolini, costruisce ora, attraverso l’intimidazione, la raccomandazione, la corruzione, il trionfo del dittatore. Tutti, o quasi tutti, votano per lui: anche quelli che, nel proprio interesse, dovrebbero fare il contrario. «Eccoli dire di sì» – spiega a questo punto il commento –, «di sì perché lo fanno tutti, di sì perché l’ha detto monsignor vescovo e il commendatore che ha studiato, di sì perché hanno quattro creature, di sì perché bisogna far carriera, di sì perché non vogliono più esser morti di fame, di sì perché ho un credito, di sì perché ci credo, di sì perché non ci credo, di sì perché tanto nulla conta, di sì perché io non conto nulla, di sì perché non ho più compagni».

Troviamo elencate qui le ragioni dell’acquiescenza di tutto un popolo a un regime destinato a portarlo a rovina: il conformismo, l’ignoranza e la miseria, l’egoismo e la paura, l’illusione e lo scoramento, la solitudine. Ma questi mali sono oggi scomparsi? Non li ritroviamo forse, a volte addirittura esasperati, nella situazione attuale, negli atteggiamenti di troppa gente? E non è giusto preoccuparsene, cercar di porvi rimedio?

Come debellare l’ignoranza e la miseria è un problema politico di strutture sociali ed economiche, d’investimenti, di scuole: e finché non sarà mutata la politica del Paese, potrà sempre rinascere un sia pur nuovo e diverso fascismo. Non bisogna però sottovalutare gli elementi psicologici ed educativi a cui il «miracolo economico», creando in certe zone un sia pur fittizio benessere, e la diffusione della cultura attraverso i mezzi di massa danno oggi un peso assai maggiore d’un tempo.

L’aver «quattro creature» e il volerle crescer bene, il rifiuto a «esser morti di fame», anche il legittimo «desiderio di far carriera» non devono indurre al conformismo e all’indifferenza, ma piuttosto alla lotta. Ma per questo bisogna aver fiducia nel proprio giudizio più che in quello di «monsignor vescovo» o del «commendatore»; bisogna saper vedere al di là del proprio egoismo e non farsi sopraffare dalla paura di perdere quel poco che si possiede; non bisogna lasciarsi scoraggiare dal – troppo comodo a volte – convincimento che «tanto nulla conta», che «io non conto nulla». E soprattutto non bisogna essere soli: ma avere tanti «compagni» in cui credere, con cui lavorare, con cui combattere, con cui essere felici.

Educhiamo noi veramente i nostri figli in questo spirito, secondo questi princìpi? L’aria che si respira oggi nelle nostre famiglie è tale da promuovere la fioritura delle civili virtù – che del fascismo sono la negazione – e da scoraggiare invece la viltà e l’indifferenza – che ne formano l’inevitabile sostrato? O non ci sono invece tra noi – anche tra i migliori, tra quelli che hanno valorosamente partecipato alle battaglie di ieri – timidezze, cedimenti, involuzioni? La pigrizia e la paura non si levano a volte a bloccare la nascente combattività dei ragazzi, dei giovani? E quando, parlando con loro, condanniamo il fascismo, sappiamo render chiaro che la condanna non va circoscritta ai suoi aspetti più superficialmente odiosi e alle sue sanguinose violenze, ma deve essere estesa a tutto un sistema sociale che fa degli uomini, per la difesa del privilegio, dei corruttori o dei corrotti, degli oppressori o degli oppressi?

«Quelli di noi, quelli di voi» – dice il commentatore di All’armi, siam fascisti!, mentre si vede sullo schermo il giuramento dei figli e delle figlie della Lupa – «che sotto gli occhi commossi della mamma e del papà, senza sapere che cosa facessero, ricevevano le armi in quelle cerimonie, che cosa insegnano ai loro figlioli?»

Che cosa insegniamo oggi ai nostri figli?

Non inutilmente forse, a diciassette anni dalla Liberazione, ci porremo questa domanda e ci sforzeremo di rispondere sinceramente, con coraggiosa onestà. E sarà questa senza dubbio la forma migliore di celebrazione. Ché proprio nell’educazione da noi impartita ai figli è la chiave del nostro domani.

L'articolo “Non è vero che gli italiani non vogliono più sentir parlare di antifascismo”: in libreria gli scritti di Ada Gobetti in “Pedagogia partigiana” proviene da Il Fatto Quotidiano.