Moda, fascismo e paparazzi. Tre idee di fotografia

- Postato il 24 ottobre 2025

- Di Panorama

- 2 Visualizzazioni

Tre mostre di fotografia novecentesca. Dopo Venezia, Milano, e in contemporanea con la grande mostra di Londra, Elisabeth “Lee” Miller arriva a Torino in un’esposizione, a cura di Walter Guadagnini, che festeggia i dieci anni di attività di Camera/Centro italiano per la fotografia. Come Artemisia o Frida Kahlo, Lee Miller è una di quelle artiste per le quali la biografia è finita per diventare più popolare delle opere (non è un caso che tutte e tre abbiano fatto da soggetto di un film).

Splendida fin da piccola, la Miller studia arte a New York dopo essere stata modella bambina, anche nuda, del padre, fotografo dilettante, e avere subìto una violenza sessuale che ne segnerà il carattere. L’incontro casuale con Condé Nast, gran patron dell’editoria fashion, la porta a posare per fotografi di grido come Edward Steichen e George Hoyningen-Huene con cui appare in Vogue e Vanity Fair, ma anche in una pubblicità di assorbenti che la fa additare dai benpensanti come una screanzata. Meglio fotografare, e in modo artistico, che essere fotografata: Lee si reca perciò a Parigi per imparare dal principe dei fotografi dada-surrealisti, Man Ray, di cui diventa musa e amante. Ma una volta appreso quanto c’era da apprendere, prende le distanze anche da Ray, pretendendo di esprimersi da sola. Lo fa in Egitto dove segue il suo primo marito, reinventando la suggestione del luogo in immagini fra il trasognato e l’enigmatico. Si stufa anche dell’Egitto, torna a Parigi, dove frequenta Picasso, Paul Eluard, Dora Maar, che l’adorano, soprattutto il facoltoso collezionista Sir Roger Penrose, punto di riferimento del surrealismo britannico. I due vanno a vivere a Londra dove Lee documenta i bombardamenti nazisti, cambiando decisamente indirizzo alla sua fotografia. Da reporter di guerra che comunque continua a pubblicare per Condé Nast, segue l’avanzata alleata dalla Normandia fino all’occupazione della Germania, levandosi la tuta militare solo nella celebre fotografia del collega David Scherman, forse altro suo amante, in cui si fa il bagno nella vasca della casa di Hitler a Monaco di Baviera.

La guerra non è però finita per Lee: la scoperta dei lager di sterminio la sconvolge doppiamente, prima perché le fa conoscere la degenerazione umana così come ancora non le era capitato, poi perché gli editori si rifiutano di pubblicare fotografie tanto impressionanti. Stremata dal punto di vista nervoso, torna a Londra dove sposa Penrose e riprende a coltivare amicizie artistiche, da nobildonna di campagna che sa cosa sia il buon vivere. Al di là del romanzo, la Miller è stata però fotografa originale e di grande finezza creativa, come anche la mostra torinese dimostra.

A Roma, alla fondazione Del Roscio, i nudi di (1908-1969), il più emblematicamente fascista – fu convinto repubblichino impegnato anche nella famigerata X Mas, la moglie, tedesca, era interprete di Kesserling, capo delle truppe naziste in Italia – dei fotografi della sua epoca. Giunto a Roma nel 1932 dal nativo Brasile, Luxardo si afferma come ritrattista sulla scia dell’ungherese Ghitta Carell, specialista dell’effetto morbido e del ritocco abbellente, contendendosi con il più aristocratico e raffinato Arturo Ghergo una nuova clientela capace di incidere enormemente nell’immaginario degli italiani, quella degli attori di Cinecittà.

La più interessante fotografia di Luxardo è però quella non uscita dai confini dello studio che si sforza, esaltando la nudità spesso senza volto di donne e ancora più di uomini, di fornire corrispondente estetico all’ideale fascista che vagheggiava la nascita di un nuova stirpe latina non più “pastasciuttara”, in continuità con quella impeccabile delle statue antiche. Su questo tipo di fotografia, vicina ideologicamente alle fisicità olimpiche di Leni Riefensthal, pupilla di Hitler, ma anche a quelle non certo restauratrici di Robert Mapplethorpe, ha pesato la classificazione a priori di Susan Sontag che lo ha interpretato come manifestazione di un kitsch razzista e reazionario. Anche ammettendo la validità di certe opinioni, i nudi di Luxardo sono comunque documento esemplare della contraddizione morale del fascismo per la quale certa apologia corporea andava considerata pornografia quando non incitazione alla tendenza “invertita”, come allora si definiva l’omosessualità.

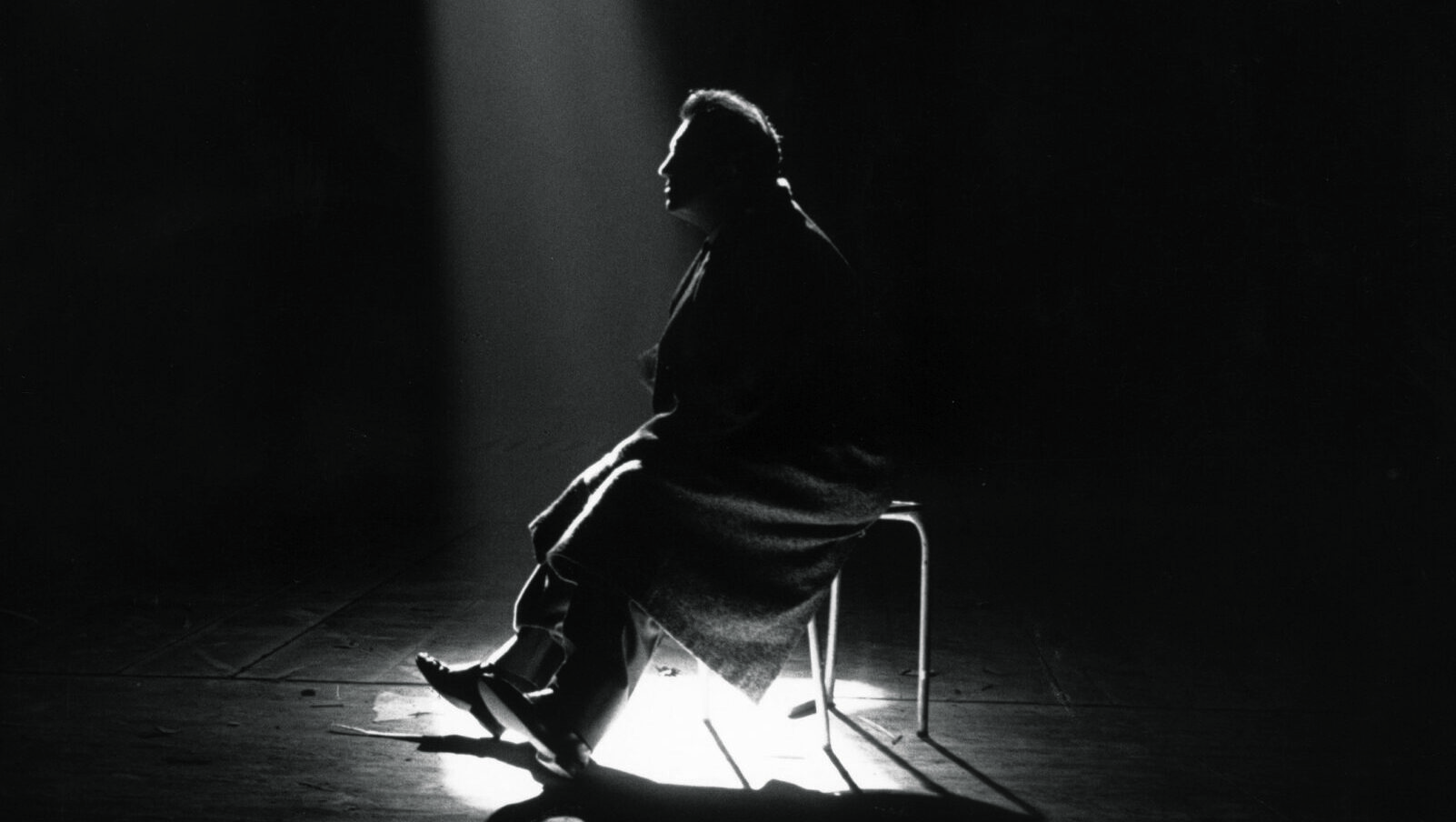

A Milano, la galleria di Glenda Cinquegrana ricorda il centenario della nascita di Tazio Secchiaroli (1925-1998), figura imprescindibile non solo della fotografia, ma anche del costume del suo tempo, con una piccola mostra visibile fino al 13 dicembre. Nato a Roma nel quartiere di Centocelle, al quale sarebbe rimasto sempre legato, Secchiaroli si avvicina da proletario al mestiere di fotografo imparando nell’agenzia V.E.D.O. di Adolfo Porry Pastorel, pioniere del fotogiornalismo italiano. La sua militanza politica al fianco del Partito comunista, che lo porta a realizzare commoventi fotografie fra la gente romana più disperata, è anche alla base dell’esperienza che gli cambia il modo di vedere la fotografia, quando con l’amico Franco Pinna è coinvolto nelle riprese di una carica della polizia contro un gruppo di manifestanti e fugge in motoretta per evitare di essere fermato (1952).

È la scoperta di una fotografia che mai si era vista prima, spettacolare e sconcertante, in cui il centro di tutto diventa l’azione-reazione che si determina fra chi fotografa e chi non vuole che lo si faccia. Secchiaroli ha la genialità di applicare questa nuova tecnica a un campo che godeva di grande popolarità nella stampa illustrata, la cronaca mondana, rivoluzionandola totalmente: non più persone celebri in posa, ma immagini rubate in cui il più delle volte perdono il loro aplomb, come piccole vendette populiste nei confronti di star dello spettacolo, uomini di potere e benestanti in genere che vorrebbero solo farsi ammirare da chi non può come loro. È Secchiaroli il principale ispiratore di Paparazzo, il personaggio felliniano de La Dolce vita (1960) che insieme alla Via Veneto in cui opera diventa mito di un mondo fatuo e godereccio, sempre in dubbio fra l’evitare la notizia e il cercarla a tutti i costi.

Con la stessa convinzione con cui insegue Ava Gardner e scazzotta con Walter Chiari in una delle sue più celebri imprese, Secchiaroli capisce quando il gioco finisce, non trovando più interesse in qualcosa che aveva sperperato i suoi caratteri di novità.

Comincia quindi una nuova carriera da fotografo di cinema, dietro Fellini di cui propone, in particolare sul set di 8 e 1/2, immagini indimenticabili, con Sophia Loren che segue dal 1964, e tanto altro solo intuibile nella mostra milanese. Ma perché non è Roma, madre ingrata, a celebrare Secchiaroli come si deve?