“L’eredità di Pier Paolo Pasolini 50 anni dopo? La capacità di interrogarci su ciò che avviene intorno a noi”

- Postato il 1 novembre 2025

- Cultura

- Di Il Fatto Quotidiano

- 3 Visualizzazioni

.png)

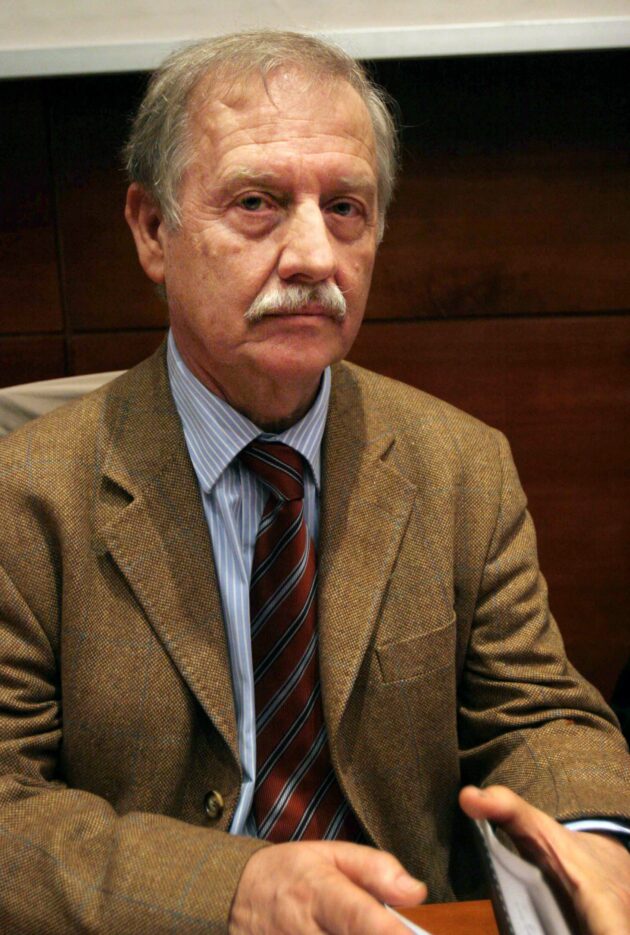

Un curriculum sterminato, dove abbondano poesie, traduzioni poetiche, opere di narrativa, sceneggiature e testi per il teatro, opere e tradizioni teatrali, saggi, cronache di dialoghi con i lettori, epistolari, interviste, curatele, programmi radiofonici, pellicole cinematografiche e documentari e perfino quattro album discografici. Pier Paolo Pasolini è stato tutto ciò e ancora lo si studia a fondo, cercando di far emergere ciò che ancora non è noto. Il 2 novembre saranno trascorsi 50 anni dalla morte di uno dei più prolifici intellettuali del Novecento. Nato a Bologna nel marzo del 1922, fu brutalmente ucciso a soli 53 anni sulla spiaggia dell’idroscalo di Ostia, non lontano da Roma. Per approfondire la figura di Pasolini ilfattoquotidiano.it si è rivolto a Gian Piero Brunetta, storico del cinema, professore emerito dell’Università di Padova, che ha appena dato alle stampe per Carocci Editore il libro dal titolo Pasolini e il cinema. Parola, visione, mito.

Professor Brunetta, che cosa ha rappresentato Pasolini per l’Italia del Novecento e che cosa ci ha lasciato?

Innanzitutto ci ha lasciato la capacità di interrogarci su ciò che avviene intorno a noi costantemente, di guardare all’indietro alla nostra storia, al patrimonio culturale e di cercare di avere delle domande costanti su ciò che succede. E faceva tutto ciò muovendosi con assoluta libertà dentro la complessità di ciò che ci circonda. Lui oggi continua in qualche modo a parlarci grazie alla ricchezza e alla varietà dei suoi interessi.

Innanzitutto ci ha lasciato la capacità di interrogarci su ciò che avviene intorno a noi costantemente, di guardare all’indietro alla nostra storia, al patrimonio culturale e di cercare di avere delle domande costanti su ciò che succede. E faceva tutto ciò muovendosi con assoluta libertà dentro la complessità di ciò che ci circonda. Lui oggi continua in qualche modo a parlarci grazie alla ricchezza e alla varietà dei suoi interessi.

Esiste un modo per definire il Pasolini multidisciplinare?

Sì, lo definirei un “uomo-orchestra“, perché tutto ciò che lui toccava riusciva a trasformarlo in una materia importante anche se non in tutto ha raggiunto risultati eccellenti, però è stato un interprete di tutto il panorama culturale della seconda metà del Novecento muovendosi con grande facilità tra poesia, cinema, teatro, narrativa etc.. Il suo lascito, quindi, è voler essere, comunque, in qualsiasi situazione, testimone che dice la sua. Magari arrivando perfino a muoversi in direzione contraria rispetto agli altri, ma che è presente a ciò che avviene.

Bene, questo è il Pasolini testimone dell’immantinenza. E rispetto al passato?

Quando Pasolini rifiutava il presente e preferiva guardare al passato si rivela una persona con cui si può essere in disaccordo costante su un’infinità di cose, ma non si può ignorarne la voce.

Esperti e non esperti dell’opera pasoliniana, rimanevano – e rimangono tutt’oggi – colpiti dall’estrema interdisciplinarietà delle materie da lui frequentate.

In realtà ci sono stati altri letterati che si sono dedicati al cinema o che si sono ritrovati in mezzo al guado come Zavattini, senza per altro riuscire a diventare regista, ma sul piano internazionale ci sono pochissime figure come la sua che hanno ottenuto dei grandi risultati in tutto quello che facevano. Lui è stato un regista importante che ha lasciato un patrimonio tuttora fecondante, cioè avere qualcuno capace di raccogliere non solo le ceneri, ma anche qualcosa in più, come qualche piccolo fuoco. Pasolini non solo non è sparito dal nostro orizzonte, come invece è capitato a tanti altri grandi letterati del Novecento, ma ha allargato la sua influenza a livello mondiale.

In quale maniera?

Ogni anno vengono realizzati degli studi in tutto il mondo, come tesi di laurea, monografie, filmati etc.., con i quali, per esempio, ci si continua a interrogare sulla sua morte. È uno dei misteri italiani non risolti che continua a essere presente nel nostro orizzonte. Credo che di pochi altri autori si possa affermare la stessa vitalità a distanza di tanto tempo dalla sua scomparsa.

A lei che è esperto del Pasolini regista chiedo: cos’è che aveva più di tanti altri colleghi che stavano dietro la macchina da presa?

Un modo particolare di guardare, di scoprire il cinema da zero e di reinventarlo col proprio sguardo, anche portandosi dietro una cultura visiva che altri non avevano. Quando Pasolini comincia a fare i primi film si sente, da come guarda, che ha alle spalle una forte competenza pittorica, artistica, figurativa che altri non hanno. Ma al tempo stesso guarda a delle realtà che nessuno ha mai voluto guardare con uno sguardo così, da una parte empatico e dall’altra con l’intento di documentare queste realtà delle borgate romane che lui aveva già esplorato coi suoi romanzi. Lui riesce a unire, come non si era mai visto fino a quel momento, documentario e realtà, tradizione figurativa, letteratura, cinema. Il suo infatti è un cinema di parola e di immagini. È come se tutto un patrimonio linguistico e iconografico confluisse in un individuo che non sa niente del cinema e lo inventa da zero, e lo scopre. Anni fa tutto ciò lo notava Bernardo Bertolucci che gli aveva fatto da aiuto regista per Accattone. Diceva di aver visto la scoperta del cinema da parte di Pasolini. Ogni cosa che faceva era qualcosa che lui scopriva da zero e cercava di sviluppare, di arricchire. Quindi quello di Pasolini è un percorso che ha varie tappe e che è abbastanza unico nel panorama del cinema internazionale.

Professore, Pasolini può ancora sorprenderci?

Sì, può ancora sorprenderci per la sua duttilità, per la varietà dei suoi linguaggi, per la capacità di muoversi a vari livelli e di contaminare gli stili. Adesso non c’è più un rispetto dei generi e delle regole. Lui non aveva nessuna disciplina e amava questa contaminazione. Questi suoi modi di contaminare si vedono ancora in registi come Scorsese, come Anderson, anche in tanti giovani, anche italiani, come Capuano. Si avverte comunque che qualcuno ha metabolizzato, ha fatto propria la sua lezione e cerca di riviverla. Penso per esempio a Marco Tullio Giordana che è uno dei registi che più ha sentito la lezione di Pasolini e ha cercato di tradurla in un’altra cifra e in un altro modo di raccontare.

L'articolo “L’eredità di Pier Paolo Pasolini 50 anni dopo? La capacità di interrogarci su ciò che avviene intorno a noi” proviene da Il Fatto Quotidiano.