La 24esima Triennale di Milano è dedicata alle disuguaglianze. Intervista a Stefano Boeri

- Postato il 10 maggio 2025

- Design

- Di Artribune

- 1 Visualizzazioni

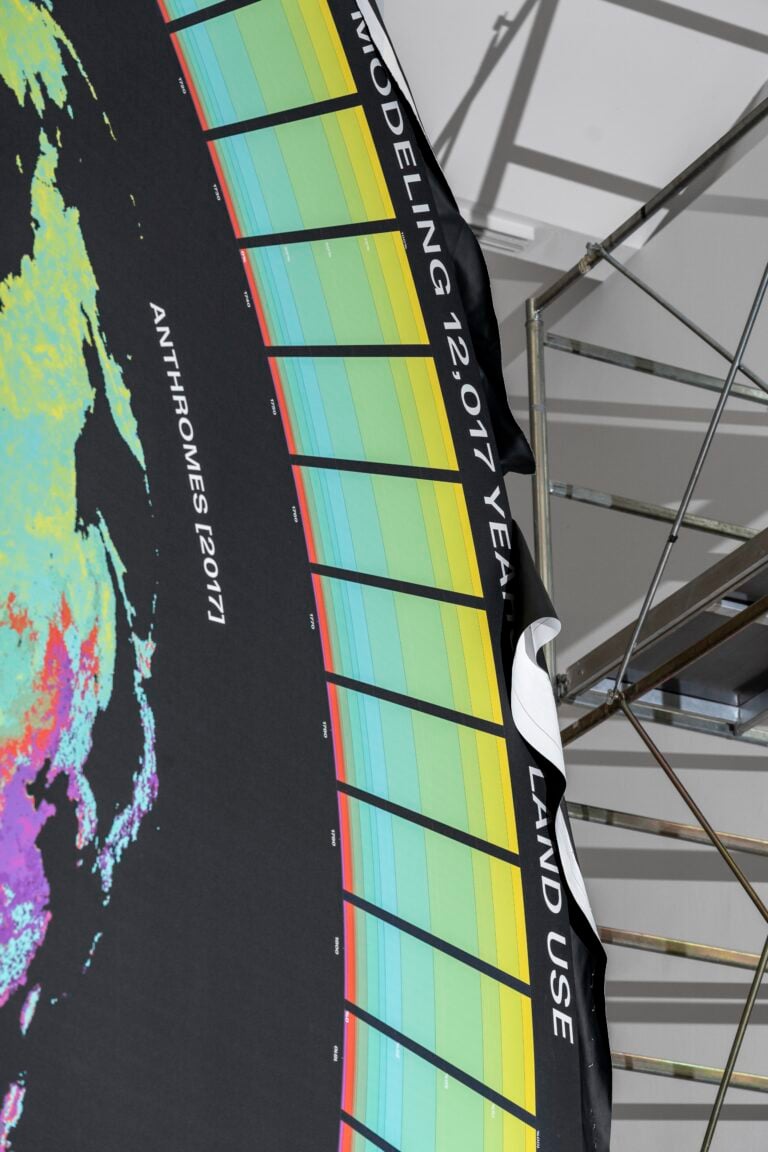

Mentre il mondo sembra guardare da un’altra parte, con la forbice tra super ricchi e poveri che si allarga sempre di più, nel tempio del design milanese si sta per radunare una comunità internazionale di progettisti, studiosi, artisti e scienziati pronti a ragionare insieme sulle disuguaglianze. Un tema che evoca immagini note a tutti, per esempio quella del muro che in uno scatto di oltre vent’anni fa del fotografo brasiliano Tuca Vieira separa una favela di San Paolo da un quartiere di lussuosi condomini con piscine e campi da tennis, ma è ben lontano da riassumersi in esse.

A pochi giorni dall’apertura dell’Esposizione Internazionale organizzata da Triennale Milano, la 24esima nella storia dell’istituzione e la terza (e ultima, dice lui) della sua presidenza, Stefano Boeri ci ha spiegato perché le disuguaglianze sono dappertutto, nel senso che è impossibile interrogarsi sulle grandi questioni del nostro tempo come il cambiamento climatico o l’invecchiamento della popolazione senza considerare gli squilibri di partenza e la distribuzione ineguale delle risorse, e ci ha dato alcune anticipazioni sui contenuti delle mostre.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

L’intervista al presidente di Triennale Milano Stefano Boeri

Partiamo dal tema: le disuguaglianze. Perché è importante parlarne?

Viviamo in un mondo in cui le disuguaglianze non fanno che accentuarsi: nella politica e nella geopolitica, nell’accesso ai servizi, nella longevità. All’inizio del Novecento, per esempio, l’aspettativa di vita media di un abitante della Terra era di 39 anni, oggi sono circa 73. Questo aumento è molto positivo, se andiamo a vedere nel dettaglio però vediamo che questa aspettativa raggiunge gli 89 anni a Montecarlo mentre si ferma a 52 anni in Ciad. A Torino, c’è una differenza di circa 4 anni tra chi vive in centro e in periferia: praticamente si guadagna o si perde un anno ogni 600 metri. La questione legata alle disuguaglianze è importantissima e secondo me sarà al centro di tutte le grandi sfide dei prossimi anni, per questo è fondamentale analizzarla da diverse prospettive. Come fa sempre Triennale, abbiamo scelto un tema non tecnico, non disciplinare, e lo abbiamo guardato dai punti di vista di diverse discipline tutte più o meno legate al progetto: l’urbanistica, l’architettura, il design, la grafica, la sociologia urbana, in alcuni casi anche la politica.

In che modo questa edizione si pone in continuità con le precedenti?

Questa è la terza Esposizione Internazionale che seguo e l’ultima del mio mandato. Secondo me esiste una sequenza, una sorta di trilogia. La prima, nel 2019, si intitolava Broken Nature ed era una riflessione su come riparare i danni prodotti dall’uomo sull’ambiente. Tre anni dopo, nel 2022, stavamo uscendo dal Covid e un microorganismo aveva da poco modificato dall’interno la vita di tutti gli abitanti del pianeta. Questa circostanza ci ha portati a ragionare sull’ignoto, su “quello che sappiamo di non sapere” che è una delle traduzioni possibili di Unknown Unknowns. C’era un discorso sulla natura che è in noi e può manifestarsi in modo incredibile. Questa terza esposizione è un passo ulteriore, perché se non guardiamo la transizione ecologica dal punto di vista delle disuguaglianze richiamo di fare più danni che passi in avanti.

In che senso?

Sappiamo tutti che il 2 per cento dei gas a effetto serra emessi a livello globale è prodotto dai paesi poveri, mentre il 10% più ricco della popolazione mondiale è responsabile quasi della metà delle emissioni. Se ne è parlato molto nelle ultime COP sui cambiamenti climatici perché i paesi meno sviluppati, che sono anche le prime vittime delle catastrofi naturali, hanno chiesto a quelli più ricchi di assumersi delle responsabilità. Ma c’è anche la questione legata alla mobilità: se pensiamo di ridurre l’uso delle automobili, per esempio, dobbiamo pensare alle disuguaglianze che ci sono sul territorio, al fatto che chi abita accanto a una fermata della metropolitana avrà meno disagi rispetto a chi vive in un quartiere periferico poco servito dai mezzi pubblici. Il rischio è di portare svantaggi a chi ne ha già alimentando nuove disuguaglianze. E la transizione ecologica deve diventare un movimento dal basso, una grande cultura diffusa, altrimenti è destinata al fallimento.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Una riflessione su Milano nella 24esima Esposizione Internazionale

In questa esposizione, rispetto alle precedenti, ci sarà molta più Milano. Tutte le università cittadine hanno dato il loro contributo alla preparazione delle mostre, inoltre ci sarà una riflessione a più livelli sulla città. Quali sono le “ingiustizie della porta accanto”?

Con il Social Inclusion Lab della Bocconi, in particolare, e con Seble Woldeghiorghis (sociologa e consulente sulle politiche sociali, n.d.r.), abbiamo lavorato sui paradossi milanesi grazie anche all’intervento di un gruppo di artisti della comunità nera. Il più importante è che Milano è una città molto attrattiva, soprattutto per la gioventù internazionale, ma decisamente poco inclusiva e capace di dare un futuro ai giovani che attrae una volta che questi hanno finito il loro percorso di studi. C’è una grande differenza tra capacità di attrazione e capacità di inclusione.

Il percorso dell’esposizione ruoterà intorno a due dimensioni principali, la geopolitica e la biopolitica. La seconda è meno ovvia e più difficile da afferrare, di che cosa si tratta?

Al piano terra la grande questione sarà quella della geopolitica. Si parlerà di città, di paesi, di imperi con un’installazione di Maurizio Molinari, di alcune situazioni estreme di disagio urbano con Norman Foster. Salendo al primo piano il tema centrale diventa il rapporto tra disuguaglianze e differenze. Noi nasciamo tutti diversi uno dall’altro: per genetica, per identità culturale e religiosa, per le nostre relazioni familiari e il contesto in cui veniamo al mondo. Spesso però queste differenze, invece di essere delle risorse o degli elementi che possiamo cambiare nel corso della nostra vita, diventano degli ostacoli. In questa sezione troveremo il lavoro di Telmo Pievani sulla biodiversità, la mostra curata da Nic Palmarini e Marco Sammicheli sull’invecchiamento, la straordinaria esplorazione della moltitudine batterica da cui siamo composti di Mark Wigley e Beatriz Colomina. I batteri ci caratterizzano e ci differenziano più del DNA ed è ora che l’archittettura cominci a guardare a loro in maniera diversa, con la consapevolezza che sono una ricchezza e ci aiutano a vivere meglio.

La longevità è un tema che ritorna a più riprese. Può anticiparci qualcosa su “The Republic of Longevity”, la mostra curata da Sammicheli e Palmarini?

Nic Palmarini è una figura molto interessante, è il responsabile delle politiche sulla longevity del municipio di Londra ma anche un giornalista e un divulgatore. La sua idea è stata di creare cinque stazioni che corrispondono ad altrettanti “ministeri della longevità” in grado di orientare gli stili di vita verso un invecchiamento in salute. Uno di questi riguarda il sonno. Un’anticipazione: stiamo lavorando con fuse*, un gruppo straordinario di scienziati e artisti che lavora con l’intelligenza artificiale, alla creazione di una banca dei sogni, il primo passo verso l’apertura di un museo dei sogni in Triennale.

La Triennale di Milano e Gaza

Tornando alla geopolitica, affronterete anche uno dei temi più caldi dell’attualità, cioè il conflitto in corso a Gaza.

Sì, in due lavori diversi. Il primo, sullo Scalone d’Onore, è un’installazione di grande impatto curata da Filippo Teoldi con Midori Hasuike che mette in scena un diagramma con il numero di vittime stimato in ognuno dei 471 giorni trascorsi dal 7 ottobre 2023 al cessate il fuoco del 19 gennaio 2025, rappresentati attraverso delle strisce di stoffa rosse che cadono dal soffitto. Ci sarà anche una parte con la ricostruzione satellitare di una serie di messaggi d’amore inviati qualche settimana prima dello scoppio del conflitto da luoghi che sono stati rasi al suolo. Si parla di geopolitica ma in un certo senso anche di biopolitica perché sono sempre i corpi delle persone, i loro sogni e i loro desideri a essere compromessi dalla guerra. E poi ci sarà un cortometraggio realizzato da uni dei più grandi registi della contemporaneità, Amos Gitai, una ripresa di un testo biblico del profeta Amos che in qualche modo sembra mettere in scena la situazione attuale. Si troverà al piano terra, accanto al racconto del rogo della Grenfell Tower di Londra, una tipica storia di disuguaglianze visto che i 72 morti nell’incendio erano rappresentativi di tutte le minoranze londinesi.

Come hanno recepito il tema i Paesi ospiti?

In modo molto variegato. Quasi tutti si sono focalizzati sul tema delle città: il padiglione cinese, per esempio, che sarà molto grande, sarà tutto dedicato alle disuguaglianze nelle politiche urbane e metropolitane. Il Togo ha scelto di costruire una grande muraglia di jeans sgualciti che ricorda lo sfruttamento della manodopera dei paesi africani e asiatici da parte delle case di moda. Il padiglione delle comunità Rom e Sinti lavora sulla questione dell’isolamento. C’è una grande varietà di sguardi, che è proprio quello che di solito rende le partecipazioni internazionali così affascinanti.

Ipotesi e spunti: il lascito della Triennale di Milano

Nelle vostre intenzioni, con che tipo di bagaglio dovrebbe uscire il visitatore?

Non dovrebbe uscire con delle soluzioni preconfezionate perché cerchiamo sempre di non darne, semmai con un bagaglio di ipotesi e di spunti. Soprattutto, con la convinzione che le diseguaglianze sono un tema ineludibile e che, quando ci occupiamo di transizione ecologica, di intelligenza artificiale o di cambiare il determinismo biologico favorendo la scelta di una traiettoria di genere, dobbiamo guardare il contesto di partenza dal punto di vista delle differenze sociali e culturali e degli squilibri. Se non lo facciamo e ci affidiamo a dei linguaggi generici creiamo più danni che vantaggi.

La vostra operazione sembra essere in controtendenza rispetto alla piega che sta prendendo il mondo, con l’emergere di una oligarchia di tecnocrati digitali poco, o nulla, interessati a colmare le disuguaglianze.

È uno degli scenari possibili, insieme a quello che vede il delinearsi a livello mondiale di una serie di autarchie e viene analizzato da Molinari nel suo lavoro sugli imperi. Ce ne sono altri, però. Io credo che il vero contraltare delle autarchie non saranno gli Stati ma le città, perché è lì che sono le energie più positive.

Giulia Marani

L’articolo "La 24esima Triennale di Milano è dedicata alle disuguaglianze. Intervista a Stefano Boeri" è apparso per la prima volta su Artribune®.