Il ritratto come diritto d’esistere. Intervista a Catherine Opie per la sua mostra a Londra

- Postato il 12 febbraio 2026

- Fotografia

- Di Artribune

- 1 Visualizzazioni

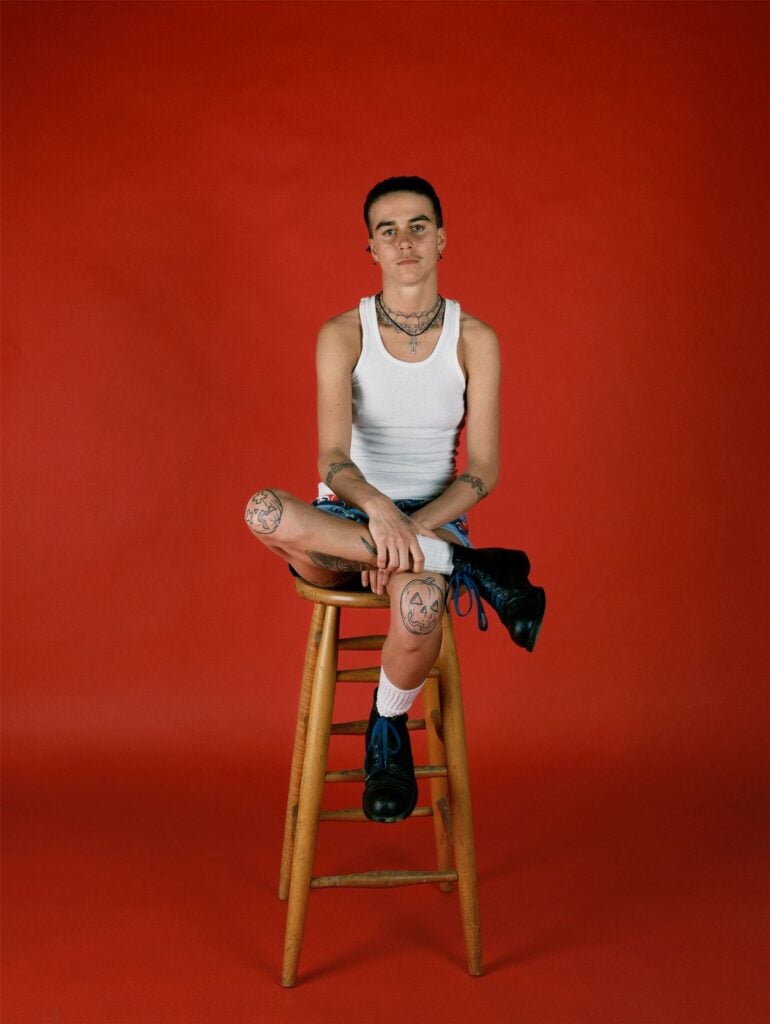

Per la statunitense Catherine Opie (Sandusky, 1961) il ritratto non è mai stato una semplice “immagine di qualcuno”. Rappresentata dalla galleria Lehmann Maupin, ha reso il ritratto un campo di battaglia civile. È un dispositivo: stabilisce chi merita attenzione, chi entra nella storia, chi resta fuori. Ecco perché Catherine Opie: To Be Seen, alla National Portrait Gallery di Londra, vale più di una data in calendario: è un passaggio sul canone, dentro una delle istituzioni europee più emblematiche per l’idea stessa di “ritratto”.

Un suo sorriso ha rotto il ghiaccio. Gliel’ho detto con franchezza: per me le tue opere sono casa. Da lì è nata una conversazione densa e sorprendentemente concreta, in cui Opie ha riportato tutto a un punto essenziale: la visibilità non come premio, ma come necessità civile.

Intervista a Catherine Opie

La National Portrait Gallery è un luogo dove il ritratto diventa storia ufficiale. Che cosa significa per te entrarci con To Be Seen?

Per me è un momento importante. Questa mostra può essere un passaggio decisivo, soprattutto per il pubblico europeo, per capire meglio il mio lavoro e il modo in cui ho costruito un’idea di ritratto negli ultimi trent’anni.

Il titolo, To Be Seen, sembra quasi una dichiarazione politica. Che cosa intendi davvero con “essere visti”?

Per me la parola chiave è dignità. Dignità e umanità sono allineate. Voglio che il lavoro possa essere “digerito” da persone diverse, in modi diversi. Non penso che il mio lavoro “aggiusti” un omofobo o renda qualcuno meno omofobo: quello non è il punto. Il punto è creare una rappresentazione visiva che possa diventare davvero importante per molte persone.

Nel tuo lavoro la forma è sempre controllata, quasi classica. Perché ti interessa tanto quella “formalità”?

Perché la forma è una soglia d’accesso. Uso i codici della storia dell’arte per guardare dentro la mia comunità queer in un modo che permetta anche a chi non ne fa parte di entrare nell’immagine, nel soggetto. E poi, per me, il corpo è centrale: è l’architettura della vita queer. Mi interessa il corpo nel suo rapporto con le strutture dell’identità, con il modo in cui l’identità si costruisce, si sostiene e si mette in discussione.

Che tipo di racconto vuoi che costruisca la mostra?

È una selezione su trent’anni: non è “tutto”, ma un montaggio che tiene insieme le domande che mi accompagnano, tra intimità, comunità, potere, appartenenza. Qui il fulcro resta il ritratto.

Hai detto una cosa molto precisa: ci sarà un solo paesaggio. Perché proprio quello?

Sì: ed è l’astrazione delle scogliere di Dover. L’ho realizzato quando l’Inghilterra attraversava un momento nazionalista legato alla Brexit. Per me quella fotografia diventa una domanda: che cosa significano migrazione e confine? E che cosa significa “immagine” quando il paesaggio si trasforma in ideologia?

Nel modo in cui parli del tuo lavoro ritorna spesso l’idea di “testimonianza”. Che rapporto hai con documentario e concettuale?

Mi interessa la relazione tra testimonianza e fotografia: che cosa può fare il documento, e che cosa significa lavorare a un livello concettuale “sotto la veste” del documentario. Anche i ritratti possono essere documentari fino a un certo punto, ma io continuo a spostare un formato, una storia della fotografia, un’aspettativa.

Hai detto: “Voglio una fotografia che viva in qualcuno per almeno trenta minuti”. In un mondo saturo di immagini, come ci arrivi?

Per me scattare è anche raccolta. Poi arriva l’editing: devo distillare, costruire una forma a cui le persone possano agganciarsi. La fotografia è difficile, perché siamo abituati alle immagini da sempre. Devo muovere il medium in modo che lo spettatore non lo liquidi subito. Voglio che qualcuno resti lì e dica: “Ok, ci lotto, continuo a guardare”. E magari il giorno dopo torna, e la lettura cambia. Per questo cerco un lavoro altamente formale e altamente estetico: non per decorare, ma per trattenere.

Ti è mai stato chiesto di inserire, nelle didascalie accanto alle tue opere, avvertenze sui contenuti (trigger warning)?

Sì, me l’hanno chiesto, ma non le metto. Ho l’impressione che spesso questi avvisi producano l’effetto opposto: invece di tutelare, irrigidiscono lo sguardo e trasformano l’opera in un “caso” prima ancora che qualcuno la veda. E poi c’è un doppio standard che mi interessa moltissimo: quando vedrò lo stesso criterio applicato anche in Vaticano, allora forse ne discuteremo sul serio. Finché lo si pretende solo da certi corpi e non dal canone, non è tutela. È un modo per stabilire chi può essere mostrato, e a quali condizioni.

Mi ha colpito il modo in cui distingui ritratto e allegoria. Quando un ritratto diventa “qualcos’altro”?

È una domanda che mi ossessiona: quando è ritratto e quando è allegoria? Come pensiamo allegoricamente? Ci sono momenti nei miei lavori in cui gioco volutamente con quella soglia: voglio che l’immagine resti una persona, ma anche un racconto su come quella persona viene letta, incasellata, desiderata o respinta.

Self-Portrait/Nursing richiama una Madonna col Bambino?

Sì. C’è chiaramente quell’eco, ma io non sono la Vergine. Sono una lesbica che, anni prima, si era incisa sul petto la parola “pervert”. Tra quei due autoritratti passa quasi un decennio, e sul corpo quel tempo si vede: la pelle, le tracce, la vulnerabilità. L’immagine assume la storia iconografica della Madonna col Bambino e la porta con sé, ma allo stesso tempo le resiste, perché la mette alla prova come mito. L’idea della nascita verginale per me è un mito assurdo, e mi interessava farlo percepire senza doverlo spiegare.

Se il ritratto è un dispositivo di potere, qual è il tuo gesto più semplice per rovesciarlo?

Usare la forma come soglia d’accesso e riportare dentro l’immagine chi di solito resta fuori. Il genere, in particolare, è qualcosa che si costruisce e che gli altri leggono addosso a te. Being and Having nasce anche da un’ironia concreta: con altre amiche lesbiche, nei bar, provavamo a rimorchiare con motociclette e baffi posticci… e non funzionava affatto. Ma proprio quell’esperienza ti fa capire che il genere è un ruolo, un costume, una recita. Io volevo rendere visibile questa performance, non un’essenza.

Catherine Opie e il ritratto come strumento politico

Alla fine, più che una retrospettiva, To Be Seen si impone come una domanda rivolta alla società. Opie non cerca la consolazione e non addomestica il ritratto per renderlo “accettabile”: usa la bellezza come pressione e la tradizione come leva, per far emergere ciò che spesso preferiamo lasciare ai margini. E nella cornice solenne della National Portrait Gallery quella domanda torna con tutta la sua evidenza: chi ha diritto di essere visto, e a quale prezzo?

Antonino La Vela

(Grazie all'affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

L’articolo "Il ritratto come diritto d’esistere. Intervista a Catherine Opie per la sua mostra a Londra " è apparso per la prima volta su Artribune®.