Il ritorno dei grandi musei italiani: l’arte come fuga dal caos

- Postato il 10 novembre 2025

- Di Panorama

- 1 Visualizzazioni

C’è una nuova Italia che non corre. Entra nei musei, si ferma davanti a un quadro, resta in silenzio. È un’Italia che ha imparato di nuovo a guardare. Dopo anni di turismo compulsivo e fotografie distratte, i musei sono tornati a essere quello che erano: luoghi dove il tempo si dilata e la bellezza diventa una forma di resistenza al rumore del mondo.

Nel 2024, oltre 60 milioni di persone hanno varcato le soglie dei musei statali italiani. Non è solo un record statistico, è una metamorfosi culturale. Perché dietro quei numeri ci sono desideri e bisogni: quello di ritrovare il senso, di respirare, di appartenere. Visitare una galleria o un sito archeologico non è più un gesto turistico: è un rito laico.

Dagli Uffizi di Firenze, dove le sale vibrano ancora della luce dei Medici, al Museo di Capodimonte di Napoli, diventato un laboratorio vivente di dialoghi tra antico e contemporaneo, fino alla Pinacoteca di Brera a Milano, dove le opere vengono raccontate con parole nuove, il museo non è più una reliquia del passato. È un organismo vivo, che ascolta, cambia, si reinventa.

I musei come santuari del tempo

Entrare in un museo italiano oggi significa attraversare un portale tra due ritmi: quello frenetico di fuori e quello sospeso di dentro. Tra un Botticelli e un Caravaggio non si trovano solo capolavori, ma risposte. L’arte torna a essere un linguaggio di cura, un modo per sopravvivere a un’epoca che consuma tutto – immagini, emozioni, perfino la memoria.

Negli Uffizi si cammina in un silenzio quasi religioso, interrotto solo dal passo dei visitatori. “La Nascita di Venere” resta lì, immobile, eppure ogni giorno racconta qualcosa di diverso. A Roma, le Scuderie del Quirinale trasformano ogni mostra in un viaggio teatrale: luci, suoni, voci che accompagnano il visitatore come in un racconto. A Napoli, il Museo Archeologico diventa una macchina del tempo: i mosaici pompeiani brillano di un’eleganza che pare contemporanea.

E poi ci sono i nuovi protagonisti: Palazzo Strozzi, che mescola arte rinascimentale e performance immersive; la Reggia di Venaria, dove l’architettura barocca si accende di video mapping; il MAXXI di Roma, che ridisegna il concetto di spazio con installazioni multisensoriali. L’Italia ha imparato a trasformare la tradizione in futuro, senza perdere l’anima.

Tetsuo Hara agli Uffizi: il fumetto diventa arte

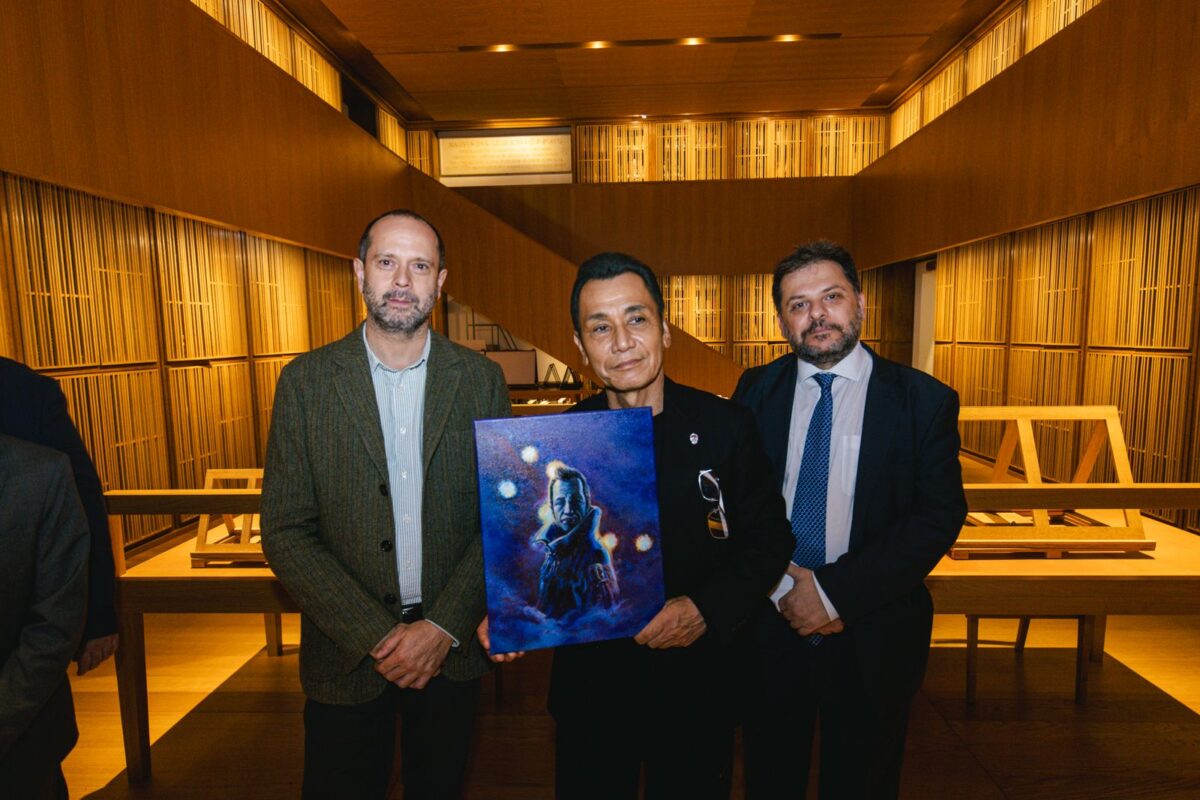

E proprio agli Uffizi, simbolo del Rinascimento mondiale, la storia dell’arte ha scritto un nuovo capitolo. Tetsuo Hara, il leggendario creatore di Ken il guerriero, è entrato nella celebre collezione di autoritratti delle Gallerie fiorentine: è il primo mangaka – autore di manga – ad essere accolto in quella che è la più vasta raccolta di autoritratti al mondo.

Un gesto che segna un passaggio epocale: l’incontro tra cultura classica e cultura pop. L’autoritratto di Hara, donato nel 2025, rappresenta non solo l’artista ma un intero immaginario, quello di una generazione cresciuta tra le spade di Kenshiro e le tavole di inchiostro giapponese. Con questo ingresso, il linguaggio del fumetto – spesso relegato ai margini – si fa arte riconosciuta, dialogando con i maestri del passato che popolano le sale fiorentine.

È il segno che i musei italiani non si limitano più a custodire: accolgono, interpretano, evolvono. Gli Uffizi, nel raccogliere un autore simbolo del manga, raccontano la volontà di aprirsi a nuovi linguaggi visivi e di abbracciare la globalità della cultura contemporanea. Come se, per un istante, Michelangelo avesse incontrato l’estetica del Sol Levante.

L’arte come respiro, l’arte come fuga

In un mondo che corre troppo, i musei offrono l’unica forma di lusso autentico: il tempo. Tempo per osservare, per capire, per restare. Quando si entra in una sala, si spegne il telefono, si dimenticano le notifiche, si riscopre il silenzio. È una pausa estetica ma anche spirituale: un gesto di resistenza contro la distrazione permanente.

Non è un caso che il visitatore tipo di oggi non sia più soltanto il turista. È uno studente, un lavoratore, una famiglia, una donna che cerca un momento di quiete o un ragazzo che cerca un senso. L’arte diventa terapia invisibile. Lo dimostrano i progetti nati negli ultimi anni: musei aperti di notte, esperienze guidate dal respiro, percorsi di “mindful viewing” che invitano a osservare lentamente.

L’Italia, in questo, ha ritrovato il suo talento più puro: fare del bello una forma di civiltà.

La rivoluzione del racconto

Il nuovo Rinascimento dei musei italiani è anche una rivoluzione narrativa. L’arte non viene più raccontata solo con date e biografie, ma con emozioni. Ogni mostra diventa un racconto immersivo, dove la tecnologia non sostituisce ma amplifica. I visitatori entrano in un quadro di Caravaggio o passeggiano tra le architetture di Piranesi grazie alla realtà aumentata.

Eppure, al di là delle innovazioni, ciò che colpisce è la capacità dei musei di rimanere umani. Di accogliere con luce naturale, di profumare ancora di legno antico, di offrire uno spazio dove la mente si ferma e il cuore si apre. In un tempo dominato dagli schermi, il museo è il luogo dove lo sguardo torna a essere reale.

Un patrimonio che si rinnova

Il 2024 ha segnato anche un risveglio delle periferie culturali. I piccoli musei, i siti meno noti, i borghi d’arte stanno riscoprendo la loro voce. Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia, al MART di Rovereto, fino al Museo Archeologico di Taranto, l’Italia minore sta riconquistando il proprio spazio. Perché la cultura non è solo nelle capitali: vive nei luoghi dove la bellezza è quotidiana, dove la storia si intreccia con la comunità.

La sfida ora è quella di rendere la cultura accessibile, non solo visitabile. Di ridurre la distanza tra l’arte e le persone, di portare la bellezza fuori dai muri e dentro la vita di chi la guarda.

Perché oggi l’arte serve più che mai

C’è un filo sottile che unisce tutte queste rinascite: la ricerca di senso. Dopo anni di precarietà, di crisi, di schermi accesi ventiquattr’ore su ventiquattro, l’Italia ha scelto di tornare all’essenza. L’arte non è evasione, ma cura dell’anima collettiva.

Visitare un museo oggi significa scegliere la lentezza. È un atto quasi politico: sedersi su una panchina di fronte a un quadro, respirare, sentire che quel silenzio è ancora possibile. L’arte ci ricorda che la bellezza non è un lusso, è una necessità civile. E che guardare un’opera, in fondo, è un modo per guardare noi stessi.

Forse è per questo che i musei italiani sono tornati a essere pieni: perché dentro le loro sale non si trova solo la storia del passato, ma un modo per immaginare il futuro.