Il demiurgo e l’antropologa tra gli dei e le religioni. Ovvero Cioran e Ida Magli

- Postato il 12 agosto 2025

- Antropologia Filosofica

- Di Paese Italia Press

- 2 Visualizzazioni

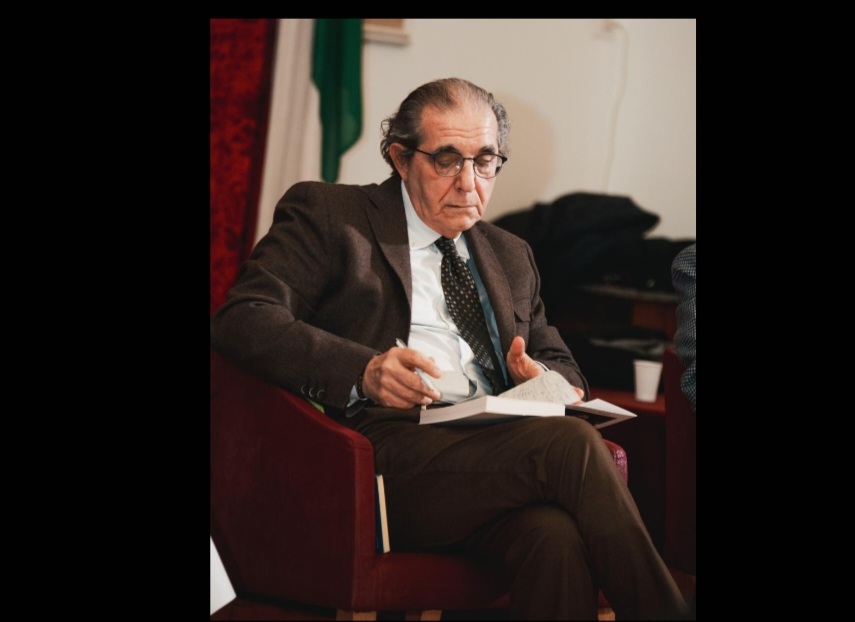

PIERFRANCO BRUNI

Gli dei e le religioni tracciano i passi della storia. In un labirinto di pensieri l’uomo si incastra oltre la misura del tempo. Si cerca sapendo di non trovarsi. L’uomo è solo come può essere sola la solitudine persa in tempo che conosceva l’immortalità ma che si è infranto nella mortalità. Da qui la nostalgia si fa strada come un corridoi di idee che il moderno ha detronizzato dalla memoria.

La nostalgia può esistere e resistere soltanto se c’è la memoria. Gli dei avevano memoria? Credo di no. Chi è immortale non può avere ricordi memoria e nostalgia. Soltanto il mortale ha la sua consolazione con la memoria. Forse anche per questo nella storia, come sostiene Ida Magli, si nasconde la storia. Ma la storia non è divina.

La storia deve fare i conti con ciò che è stato reale e con la ragione. Il mito trova in se stesso il divino fatto di archetipi di simboli di linguaggi da interpretare. Gli uomini vorrebbero vivere malgrado la morte. Intrecciando “storia e utopia” (Cioran).

Un inseguire il gesto e la parola nella visione di una creazione indefinibile che definisce il morire impossibile della morte. È la tristezza il malinconico delle civiltà e dei popoli. Diventa una condanna negli Uomini e negli Dei (Ida Magli). Quindi è una tristezza che avvolge e stravolge in una agonia dell’angoscia. I popoli non conoscono l’allegria. L’ironia tragica certamente.

Gli dei sono profeti che non abbiamo mai ascoltato abbastanza.

Scrive Cioran: “Si può essere tristi da qualsiasi parte; ma mentre gli spazi aperti acuiscono la melanconia, quelli chiusi fanno aumentare la tristezza. Nella tristezza la concentrazione deriva dal fatto che essa ha quasi sempre una ragione precisa, mentre per la melanconia la coscienza non saprebbe individuare nessuna causa esterna. So perché sono triste, ma non saprei dire perché sono melanconico. Prolungandosi nel tempo senza mai raggiungere un’intensità particolare, gli stati melanconici cancellano dalla coscienza ogni motivo iniziale, presente invece nella tristezza”.

Un funesto presagio che soltanto gli uomini che conoscono il paradosso possono abitare senza però alcuna soluzione. Gli dei non offrono soluzioni. Gli uomini sempre perché illusi e arroganti. Gli dei conoscono. Gli uomini dovrebbero imparare ma distruggono ogni conoscenza. Perché si affidano al potere del Sacro.

Gli dei restano nella solitudine del Mito. Gli dei non hanno potere perché vivono il fascino dell’infinito. Gli uomini sanciscono la fine di se stessi con la supponenza della conoscenza. È la “caduta del tempo” che fa le distinzioni. Nelle distinzioni è l’indifferenza che divente la penitenza del dolore nella accettazione della mortalità.

C’è sempre un “culmine della disperazione” che si scatena nel “mulino di Ofelia”. Insomma il delirio del demiurgo (Cioran)e la “sorpresa” dell’antropologa (Magli).

….

Pierfranco Bruni è nato in Calabria.

Archeologo direttore del Ministero Beni Culturali, presidente del Centro Studi “ Francesco Grisi” e già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’estero.

Nel 2024 Ospite d’onore per l’Italia per la poesia alla Fiera Internazionale di Francoforte e Rappresentante della cultura italiana alla Fiera del libro di Tunisi.

Incarichi in capo al Ministero della Cultura

• presidente Commissione Capitale italiana città del Libro 2024;

• presidente Comitato Nazionale Celebrazioni centenario Manlio Sgalambro;

• segretario unico comunicazione del Comitato Nazionale Celebrazioni Eleonora Duse.

È inoltre presidente nazionale del progetto “Undulna Eleonora Duse”, presidente e coordinatore scientifico del progetto “Giacomo Casanova 300”.

Ha pubblicato libri di poesia, racconti e romanzi. Si è occupato di letteratura del Novecento con libri su Pavese, Pirandello, Alvaro, Grisi, D’Annunzio, Carlo Levi, Quasimodo, Ungaretti, Cardarelli, Gatto, Penna, Vittorini e la linea narrativa e poetica novecentesca che tratteggia le eredità omeriche e le dimensioni del sacro.

Ha scritto saggi sulle problematiche relative alla cultura poetica della Magna Grecia e, tra l’altro, un libro su Fabrizio De André e il Mediterraneo (“Il cantico del sognatore mediterraneo”, giunto alla terza edizione), nel quale campeggia un percorso sulle matrici letterarie dei cantautori italiani, ovvero sul rapporto tra linguaggio poetico e musica. Un tema che costituisce un modello di ricerca sul quale Bruni lavora da molti anni.

@Riproduzione riservata

L'articolo Il demiurgo e l’antropologa tra gli dei e le religioni. Ovvero Cioran e Ida Magli proviene da Paese Italia Press.