Henry Miller e il tropico della sregolatezza

- Postato il 1 aprile 2025

- Di Panorama

- 2 Visualizzazioni

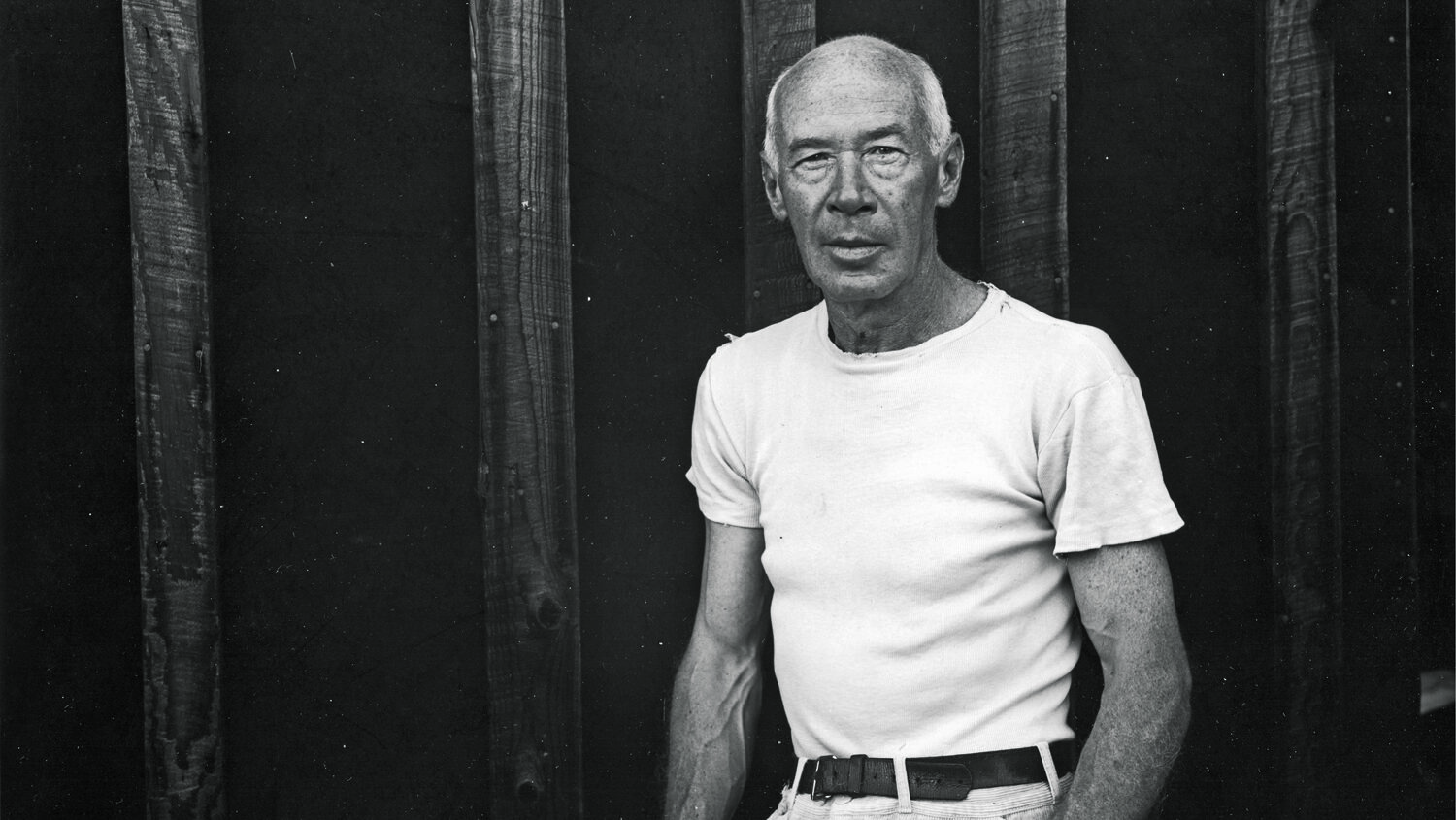

«Un Walt Whitman tra i cadaveri». Così George Orwell definiva, non senza una punta di ammirazione, Henry Miller. Ne aveva letto soltanto i primi romanzi: Tropico del Cancro, del 1934 e Primavera nera del 1936, a cui sarebbe seguito nel 1939 Tropico del Capricorno. E ne era rimasto profondamente colpito. A tratti forse disgustato, certo, ma comunque colpito. Ne aveva colto l’essenza più di tantissimi critici che nel corso dei decenni si sarebbero misurati con la fluviale prosa di Miller, con i suoi flussi di coscienza, le sue discese nel marcio e le sue risalite verso le vette dello spirito. Per i più, e per lungo tempo, Henry Miller è stato semplicemente uno scrittore pornografico. Non che egli abbia fatto molto per togliersi di dosso l’etichetta, bisogna dirlo. Anzi, nel 1941 scrisse – su commissione dell’editore Milton Luboviski – lo straniante Opus Pistorum, un romanzo interamente composto da scene di sesso. Scene che di sicuro non mancavano negli altri suoi lavori, i quali infatti furono per lo più censurati e messi fuori commercio. Ancora oggi, Miller rimane incistato nell’immaginario collettivo come un autore un po’ sconcio, pruriginoso. Non è un caso che Guè, celebrità del rap italiano, abbia appena licenziato un album – per altro particolarmente interessante – intitolato Tropico del Capricorno. Nelle interviste, ha spiegato che a motivare la citazione è stata proprio la patina di «proibito» che ancora avvolge il lavoro milleriano, il fascino del libro censurato e in qualche modo pericoloso. Poco importa che la realtà odierna sia decisamente più pornografica delle pagine più spinte di Miller, e che nessuno si premuri di censurare i rapper, a cui è concessa qualsiasi esplosione di violenza verbale (e va bene così, ci mancherebbe).

Resta che Miller – e Orwell lo aveva capito – c’entra ben poco con la pornografia. Così come vi aveva pochissimo a che fare David Herbert Lawrence, che Miller e i suoi epigoni hanno sempre ammirato. Agli occhi dell’autore del celebrato 1984, il collega americano era «uno scrittore completamente negativo, non-costruttivo, amorale, un mero Gionata, un passivo accoglitore del male». Uno che se ne stava «nel ventre della balena». A parere di Orwell, ciò che più caratterizzava Miller era appunto la passività, l’accettazione del mondo «così com’è». A chi paragonava l’opera di Miller al Viaggio al termine della notte di Céline, Orwell rispondeva con nettezza: «Entrambi i libri usano parole impubblicabili, entrambi sono in certo qual modo autobiografici, ma questo è tutto. Viaggio al termine della notte è un libro con intenzioni precise, volto a protestare contro l’orrore e l’insensatezza della vita moderna; anzi, della vita. È un urlo d’intollerabile disgusto, una voce che sale dal pozzo nero. Tropico del Cancro è quasi esattamente l’opposto. La cosa è diventata così insolita da sembrare quasi un’anomalia, ma è il libro di un uomo felice. Questo vale anche per Primavera Nera, se pur in grado lievemente minore, perché venata qua e là di nostalgia. Nonostante abbia anni di vita lumpenproletaria alle spalle, anni di fame, di vagabondaggio, di sozzura, di sconfitte, di notti all’addiaccio, di lotte coi funzionari di frontiera, di interminabili sforzi per avere qualche spicciolo, Miller si accorge di godere la vita. Gli stessi aspetti della vita che colmano d’orrore Céline sono quelli che lo attraggono. Lungi dal protestare, egli accetta. E la stessa parola “accettazione” illumina la sua autentica affinità con un altro americano, Walt Whitman».

C’è, in queste frasi di Orwell, uno strano miscuglio di riprovazione e ammirazione. Da un lato, egli sembrava non poter tollerare che Miller accettasse la vita nella sua totalità, che «osasse» essere in qualche modo felice. Dall’altro lo guardava colmo di curiosità e d’una punta d’invidia. In ogni caso, George ci aveva visto giusto: nelle vene di Henry Miller (che poi sono quelle d’America) scorreva lo stesso sangue limpido che irrorava il corpo elettrico di Whitman. Ma con un filo di coraggio in più. Se infatti il poeta di Foglie d’erba «scriveva in un’epoca d’incomparabile prosperità», «in un paese dove la libertà era qualcosa di più di una parola», Miller al contrario è immerso nell’antichissimo «ossario d’Europa, dove ogni granello di terra è passato attraverso innumerevoli corpi umani». Egli scrive in un’era «di terrore, tirannide e irreggimentazione». Concludeva Orwell: «Accettare la civiltà così com’è significa praticamente accettare la decadenza».

Ecco il grande tema, e il grande messaggio. Henry Miller descrive una realtà torbida, come no: è la sua versione dell’oscura foresta che ciascuno di noi deve attraversare. Vero, egli accetta, ma non è così passivo come Orwell credeva. Al contrario, larga parte dei suoi scritti sono un feroce atto di rivolta contro la modernità. Mario Praz, grande studioso del decadentismo, subito colse questo aspetto, avvicinando Miller ad Arthur Rimbaud e Lautréamont: «Il mondo descritto da Miller è davvero la carcassa, la carogna d’una civiltà in sfacelo, rappresentata nell’orrore delle sue città squallide e tentacolari, e della vuotaggine della vita meccanizzata», diceva il critico Mario Praz. Che però coglieva, a differenza di Orwell, la vera reazione di Miller: «Contro codesto mondo il Miller, uno fra i tanti intellettuali che ha dato voce al ritorno alla primitiva sanità della razza, ha elevato la sua protesta: “Voglio morire come città per nascere come uomo”». Il punto è questo: Miller accetta, ma non smette di combattere. Tutto il suo sfibrante lavoro è diretto a mostrare ai lettori la dura realtà dell’esistente. In Big Sur e le arance di Hieronymus Bosch (e il riferimento al temibile pittore dell’inferno in terra non è affatto casuale) scrive: «Il grande inganno che perpetuiamo ogni giorno consiste nella nostra convinzione di rendere la vita più facile, più comoda, più gradevole, più utile. Stiamo facendo tutto il contrario. Ogni giorno che passa, rendiamo in ogni modo la vita vecchia, piatta e inutile. Una brutta parola sintetizza ogni cosa: spreco. I nostri pensieri, le nostre energie, la stessa nostra vita servono a creare ciò che è irrazionale, superfluo, malsano. La stupenda attività che si svolge nella foresta, nel campo, nella miniera e nella fabbrica non contribuisce mai alla felicità, alla soddisfazione, alla pace dello spirito o alla longevità di coloro che vi sono impegnati». Cerca di fuggire dalla sofferenza non serve a nulla, anzi ci danneggia, ci rende schiavi.

Lui il dolore lo ha guardato negli occhi. Tanto da scrivere commentando i suoi Tropici: «Mi sono rappacificato con la sofferenza. La sofferenza è patrimonio di ciascuno di noi, proprio come il riso, la gioia, la perfidia o le altre cose che ci appartengono. Quando se ne capisce la funzione, il valore, l’utilità, non la si teme più, questa diuturna sofferenza che siamo tutti cosi pronti a scansare. A saperla considerare alla luce della ragione, essa diventa qualcosa d’altro. Ho definito questa trasformazione la mia “rosea crocifissione”. Lawrence Durrell, che in quel periodo era venuto ad abitare con me a Villa Seurat, si esprimeva in altro modo; mi battezzò, “per i secoli futuri”, la Roccia felice».

Si può attraversare la sofferenza e uscirne comunque vincitori, persino felici. In questo senso, Miller è una sorta di monaco orientale, un cercatore dello spirito. Se lo stile a volte paranoide lo avvicina a William Burroughs, il suo spirito lo affratella a Charles Bukowski (le cui opere principali tornano ora in libreria in nuova edizione economica per Tea). Anche «Buk» è stato apostrofato quale pornografo, è stato ridotto a macchietta del beone per adolescenti scalmanati. I suoi romanzi e racconti sono tutt’altro che un elogio dell’eccesso: semmai sono un’accettazione della durezza del vivere, che tuttavia non inaridisce il cuore del poeta. Bukowski è meno raffinato di Miller, ma con lui ha condiviso la brulicante normalità occidentale, decenni di snervante impiegato anonimo e poco retribuito. Entrambi hanno osservato l’orrore della modernità e non sono arretrati, non si sono rifugiati in paradisi artificiali, anche se l’alcol li ha inseguiti a lungo.

Non è un caso che Buk – ribelle e combattente – non amasse troppo i giovani contestatori degli anni Sessanta che pure lo leggevano. Parlava dei loro tumulti come di una «rivoluzione per mollaccioni. È una rivoluzione di moda», inveiva, «è una rivoluzione noiosa sonnolenta di giovani menti già prefigurate alla resa. Se il bambino si farà male il papà arrabbiato e la mammina lo tireranno fuori dai pasticci e voi, sbirri, sarà meglio che non abbiate fatto male al mio bambino». No, non ci sono rivoluzioni facili, o divertenti. L’unica rivoluzione possibile è l’accettazione del reale. L’ostinazione nella battaglia, con il rischio di perdere tutto. Anche se si è già perso in partenza.

Di Francesco Borgonovo leggi anche: