Dispersiva e poco coesa. Qualche nota sulla Quadriennale di Roma 2025

- Postato il 4 novembre 2025

- Arti Visive

- Di Artribune

- 2 Visualizzazioni

Purtroppo non sappiamo (né mai sapremo) se la Fantastica 18ma Quadriennale immaginata da Luca Beatrice fosse veramente quella che ora vediamo al Palazzo delle Esposizioni.

O se invece nelle intenzioni del presidente prematuramente scomparso, sarebbe stata più immaginifica, sorprendente e provocatoria, così come l’aveva descritta nelle conferenze stampa di anticipazione. Era infatti allora che aveva annunciato l’omaggio alla Quadriennale del 1935, quella che celebrava le arti di regime di un fascismo nel suo momento di gloria. La rievocazione di quella edizione fu vista (anche da scrive) come un gesto di adesione al progetto culturale inaugurato dalla nuova cultura di destra per sottrarre le arti del ventennio dalla “damnatio memoriae”, fermandosi un attimo prima delle leggi razziali e della dichiarazione di guerra. Anche Fantastica, fin dal titolo, doveva suonare come un risveglio, un superamento delle convenzioni e delle abitudini visive a cui il sistema dell’arte ci ha abituato. Un progetto non molto diverso dallo spirito del suo padiglione italiano per la Biennale veneziana del 2009 dal titolo Collaudi, che partiva da una volontà di rottura dalla ingombrante eredità poverista per fare il punto su una “nuova figurazione italiana”. Un presupposto interessante anche se poi la mostra fu visivamente poco omogenea, gli artisti troppi e troppo diversi fra loro e non convinse né la critica né la giuria.

Forse, memore dei limiti di quell’esperimento, Beatrice sarebbe riuscito questa volta a contenere la bulimia visiva e a rendere più fantastica che fantasmagorica questa esposizione. Purtroppo, invece, la scelta dei cinque curatori, diversi per generazione e formazione, di temi eterogenei che si sovrappongono senza nessuna concatenazione, di un progetto architettonico dello studio BRH+ che cerca di far compenetrare le diverse sezioni riuscendo solo ad accavallarle e a complicare i passi del visitatore, non rende facile la lettura di questa Quadriennale, dove la presenza di molti buoni artisti non basta a salvarne la sua natura Frankenstein fatta di cinque corpi (sei con la mostra storica) troppo diversi per tema, scelte curatoriali e scrittura visiva.

La Quadriennale 2025. La mostra

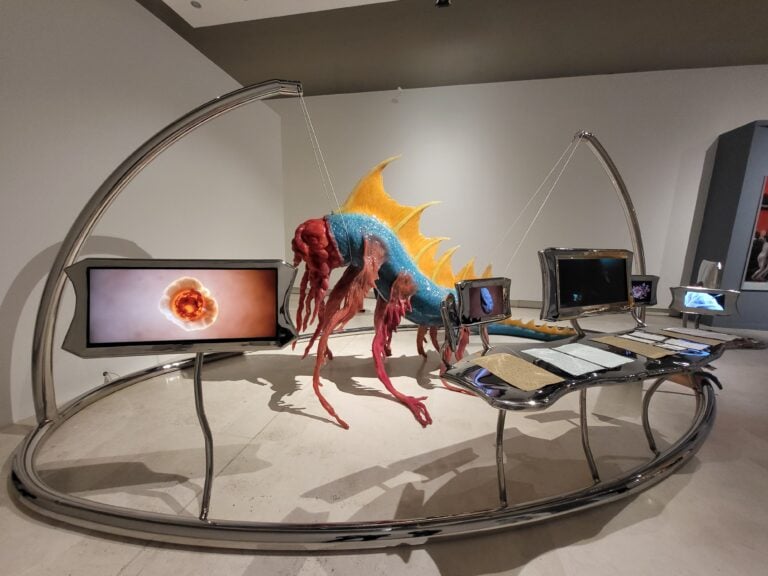

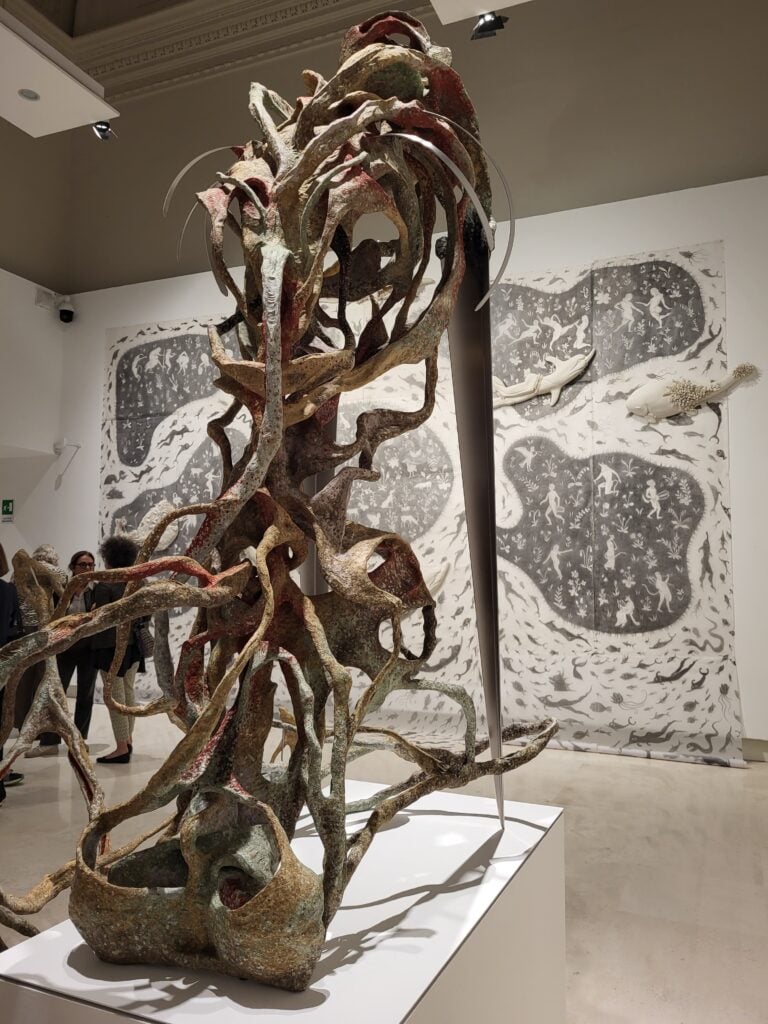

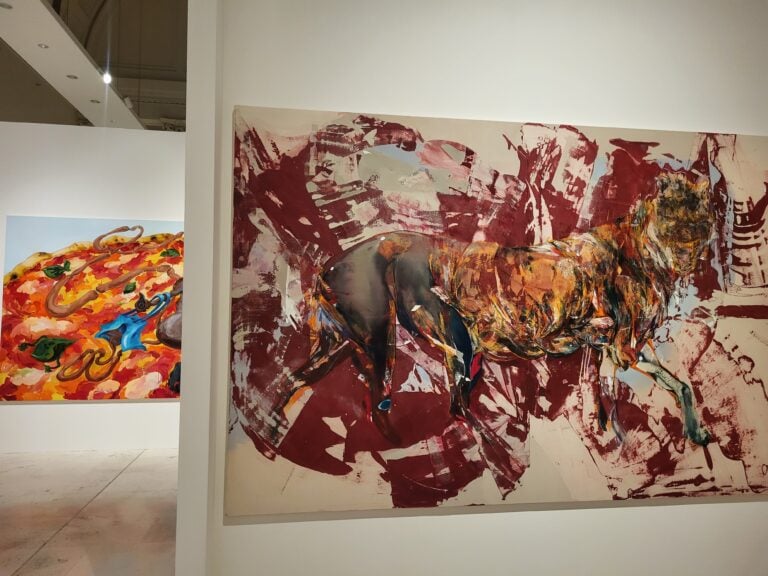

Ed ecco che all’ingresso siamo accolti dall’immensa installazione scultorea di Giulia Cenci (Secondary Forest inizialmente concepita per l’High Line di New York) che introduce la sezione di Francesco Bonami senza però permetterci di proseguire il percorso al suo interno. Bisogna scegliere come negli indovinelli della Sfinge, se dirigersi a sinistra ed entrare nelle stanze Senza titolo di Francesco Stocchi o a destra, nelle perlopiù distopiche visioni sul Corpo incompiuto di Alessandra Troncone. Tendenzialmente si opta per Stocchi, attirati da una meravigliosa macchina celibe di Arcangelo Sassolino: la testa di una scavatrice che mimando i movimenti di un animale aggredisce con i suoi artigli il pavimento di cemento… È la star di questa sezione alla quale Stocchi, citando come esempio la mostra dei Surrealisti del 1925, non ha voluto dare titolo, in nome di un metodo che punta a un’esperienza immersiva e di una curatela che si pone come coreografia di un atto creativo collettivo. Concettualmente “senza titolo” appare anche la sezione di Bonami che rimanda al pubblico il compito di trovare analogie o connessioni fra i tanti (soprattutto pittori) nomi scelti per questa sua mostra. Tutti artisti sotto i cinquant’anni e senza alcun apparente legame fra loro. L’Autoritratto invece è il filo rosso scelto da Luca Massimo Barbero e in tempi di disturbo narcisistico epidemico, risulta un oggetto interessante da indagare. Peraltro Barbero usa un dispositivo di lettura bifronte per rivelare la duplicità o la molteplicità dei sé di ogni artista qui presente. Il primo esempio sono due rarissime immagini di un quadro di Lucio Fontana che nel recto scrive “Io sono un santo” e nel verso “Io sono una carogna”. Purtroppo anche qui (a parte un’isola che premia il sempre intelligente lavoro di Vedovamazzei), il senso di dispersione prevale.

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Quel che resta del corpi

Le due sezioni tematicamente più compatte sono quelle firmate da Alessandra Troncone e Emanuela Mazzonis di Pralafera. La prima è un’indagine su “quel che resta del corpo” che dopo un viaggio fra metamorfosi e mutazioni, corpi non conformi, entità fluide, braccia robotiche (tra cui si segnalano l’installazione di Agnes Questionmark e i video terapeutici di Federica di Pietrantonio) culmina in Lifeweave di Emilio Vavarella, un’opera/processo che rende possibile trasformare il DNA di ogni visitatore in un intreccio di filamenti che producono un arazzo per ognuno ovviamente diverso.

Il tempo delle immagini

L’ultima sezione del percorso, (ultima solo logisticamente perché in realtà è la più innovativa e interessante) firmata da Mazzonis ha un titolo (Il tempo delle immagini) che non premia la complessità del percorso e della domanda di partenza: di fronte all’inondazione di selfie, meme screenshot, gif, reel, stories, cosa resta della fotografia e della sua possibilità di catturare almeno una parte della realtà? La risposta si snoda qui in immagini e storie che partono dall’idea di fotografia per trascenderla in ogni opera. Dal ritratto della madre cameriera che Eleonora Agostini compone attraverso un moltiplicarsi di dettagli sul suo corpo, sui gesti e sugli spazi quotidiani, alla storia di uno zio scomparso in Nuova Zelanda che porta Giulia Parlato a confrontarsi con un territorio più immaginato che visto, fino alla cruda documentazione sul centro chirurgico in Sierra Leone con cui Massimo Grimaldi, da anni collaboratore di Emergency, riesce attraverso slide motion a unire reportage e narrazione fortemente emotiva. E di materia fotografica è fatto anche l’ingresso alla sezione dove Giovanni Ozzola riprende la volta a crociera del convento fiorentino di San Marco dove è esposta l’Annunciazione del Beato Angelico, e la ricopre con la riproduzione di un cielo stellato colto nell’istante in cui dalla notte si passa all’ora blu che precede l’alba.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Quadriennale di Roma: tra contemporaneità e rievocazione storica

Ed eccoci all’ultima tappa. La rievocazione della II Quadriennale del 1935 a cura di Walter Guadagnini. Allestita nel secondo piano, lungo il ballatoio, la tanto attesa ricostruzione, in realtà non c’è. Ci sono quadri e sculture del 1935, alcuni anche bellissimi, ma niente a che vedere con quella Esposizione inaugurata da Mussolini, immortalata dai filmati del Luce e soprattutto documentata dal catalogo che si può facilmente trovare nell’archivio on line. In questa formula edulcorata non troveremo il Polittico fascista (Guerra. Rivoluzione. Giovinezza) di Gerardo Dottori, né i ritratti in pittura e scultura del Duce, o la belligerante sezione firmata da Marinetti e divisa fra Vita fascista e Aeropittura. Niente di tutto questo appare nelle scelte di Guadagnini, depauperate di ogni intento provocatorio, ma anche della verità storica che accompagnò l’evento. Qui ci si limita a un generico confronto generazionale fra l’arte dei “maestri” e quella dei “giovani” tra cui anche un trentenne Carlo Levi, che proprio nel corso di quella esposizione fu arrestato e mandato al confino in quanto antifascista.

Quindi persino la mostra che, comunque la si consideri, era un focus del progetto culturale di Luca Beatrice, finisce per risolversi in una innocua e debole galleria di quadri belli del 1935.

Un altro atto mancato di una edizione che alla fine non riesce a darci un vero panorama dell’arte italiana, né omologato né alternativo al sistema. Una mostra fatta di sei piccole mostre firmate da curatori che non dialogano fra loro. Una rassegna piena di bravi artisti, ma priva di un contesto che riesca a rafforzarli.

Alessandra Mammì

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

L’articolo "Dispersiva e poco coesa. Qualche nota sulla Quadriennale di Roma 2025 " è apparso per la prima volta su Artribune®.