Allarme dallo spazio: il Sole erutta con forza devastante. Blackout e rischi per la Terra

- Postato il 12 novembre 2025

- Di Panorama

- 1 Visualizzazioni

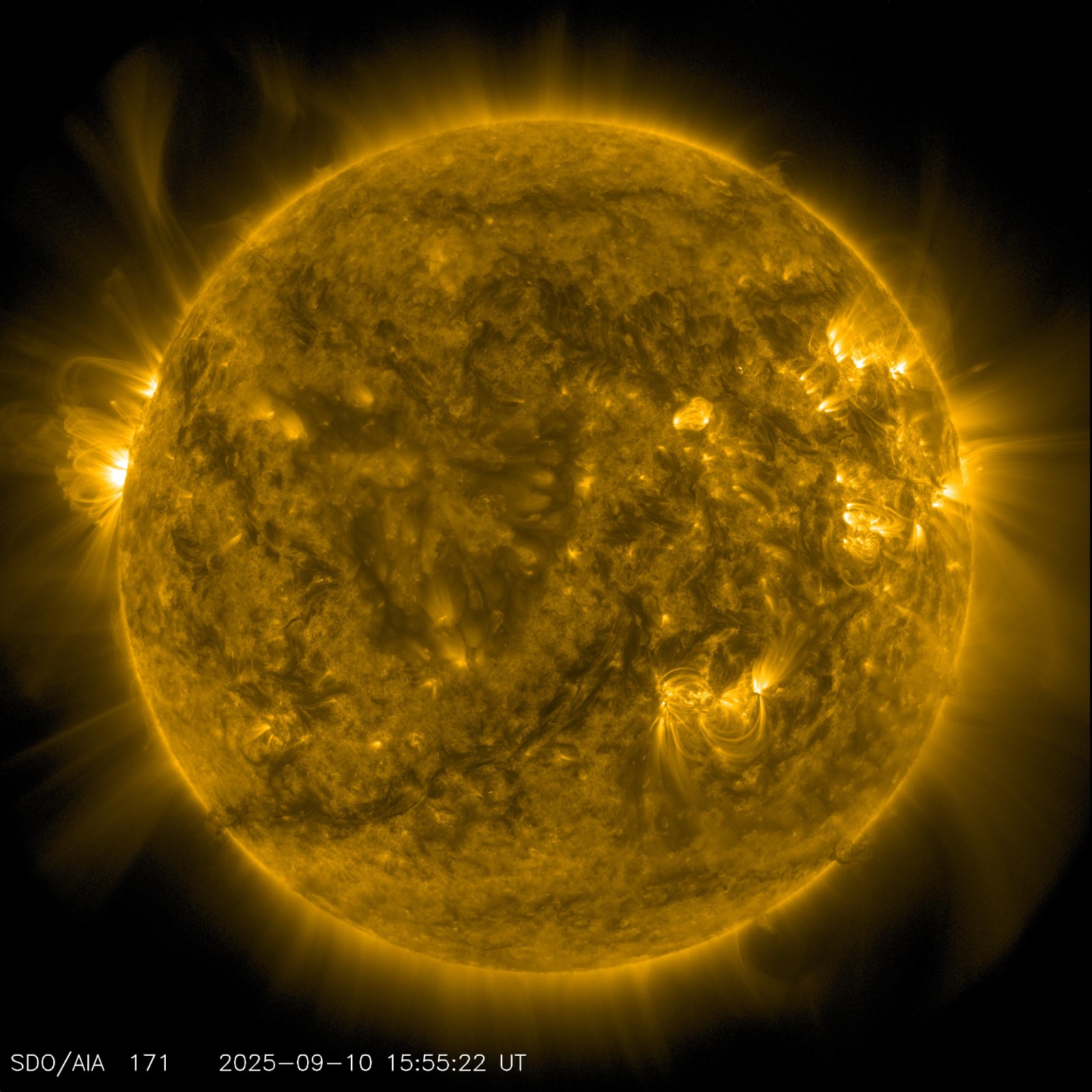

Tra ieri e oggi il sole ha eruttato in modo spettacolare scatenando un’enorme eruzione definita di classe X5.1, finora la più forte avvenuta quest’anno e la più intensa dall’ottobre 2024. Il fenomeno ha raggiunto il picco alle 11 del mattino italiane dalla macchia solare denominata AR-4274, che negli ultimi giorni stava registrando un aumento di attività. L’esplosione ha innescato forti blackout radio in Africa e in Europa, interrompendo le comunicazioni ad alta frequenza sul lato soleggiato della Terra. L’esplosione è l’ultima di una serie di intense eruzioni solari provenienti da AR-4274, che hanno prodotto anche un episodio di magnitudo X1.7 il 9 novembre e un’eruzione di magnitudo X1.2 il 10 novembre. Tali eventi sono stati accompagnati da espulsioni di massa coronale (Cme) che hanno colpito la Terra durante la notte scorsa, potenzialmente innescando condizioni di forte tempesta geomagnetica (G3) e aurore diffuse. Tutti questi dati sono ricavati dallo Space Weather Prediction Center del Noaa, l’istituzione statunitense che si occupa dello studio dell’atmosfera. La massa coronale rilasciata oggi, dirigendosi verso la Terra a una velocità di 7,1 milioni di km all’ora, potrebbe colpirci intorno a mezzogiorno di oggi 12 novembre, ed è quindi possibile che ci troveremo a subire condizioni di grave tempesta geomagnetica (grado G4). Queste lettere e numeri classificano l’intensità in cinque livelli: A, B, C, M e X, dove ognuno rappresenta un aumento di dieci volte dell’energia prodotta. Le eruzioni solari di classe X sono le più potenti e il numero che segue la X descrive il livello dell’eruzione. Con un’intensità X5.1, quest’ultimo episodio si colloca verso il massimo della scala. Ciò che accade nella pratica è che l’eruzione ha inviato un’ondata di raggi X e di radiazioni ultraviolette verso la Terra, ionizzando l’atmosfera superiore e causando un diffuso degrado dei segnali radio. La regione solare attiva è diventata una delle più prolifiche produttrici di brillamenti del Ciclo Solare 25, segnando un picco di attività in quella che è già stata una settimana straordinaria per l’attività complessiva della nostra stella. Dal punto di vista climatico, taluni scienziati hanno ipotizzato che questi fenomeni siano l’indicazione della fine di un ciclo, ovvero del periodo di attività che ha corrisposto con un surriscaldamento del clima terrestre. Gli scienziati dovranno quindi analizzare i dati raccolti da sistemi di monitoraggio del clima terrestre, come la costellazione Copernicus, con lo stato della nostra stella, in modo da comprendere quali siano le effettive cause del surriscaldamento globale non legate all’effetto antropico. E con il recente lancio di Copernicus Sentinel-6B l’umanità potrà conoscere anche effetti secondari dell’irraggiamento solare grazie dati ad alta precisione come l’altezza della superficie del mare, l’intensità del vento sugli oceani, dati di temperatura, pressione e umidità atmosferica per creare modelli numerici di previsione meteorologica. Ciò che conosciamo della nostra stella è dovuto alle missioni spaziali che sono state condotte verso il Sole come le Pioneer 5 e 9 (1959 e 1968, ovvero satelliti della Nasa che furono i primi a effettuare misurazioni dettagliate del vento solare e del campo magnetico solare. Ma anche Helios 1: Una missione congiunta Usa-Germania lanciata negli anni ’70 che studiò il vento solare con un’orbita che passava all’interno dell’orbita di Mercurio, e Skylab, la stazione spaziale americana lanciata nel 1973 che includeva un modulo solare. Questo permise le prime osservazioni della zona di transizione solare e delle emissioni ultraviolette dalla corona. Oggi sfruttiamo la missione Parker Solar Probe del 2018, la sonda più veloce mai costruita e la prima a “toccare” la corona solare. Il suo obiettivo è studiare il riscaldamento coronale e l’origine del vento solare, avvicinandosi sempre di più alla superficie del Sole. Importante è anche Solar Orbiter: lanciata nel 2020, è una missione congiunta Nasa/Esa osserva il Sole da un’orbita che aumenta di inclinazione per studiare i suoi poli, fornendo le prime immagini dettagliate e analizzando il ciclo solare e l’accelerazione del vento solare. Molto importanti sono anche Helio Swarm, prevista per studiare la turbolenza del vento solare, che sarà composta da 9 veicoli spaziali: una navicella madre e otto satelliti più piccoli che opereranno come uno sciame per effettuare misurazioni simultanee. Infine Muse (Multi-Slit Solar Explorer), per osservare l’estrema radiazione ultravioletta del Sole studiando il riscaldamento coronale e ottenere le immagini più dettagliate mai scattate prima della corona solare.