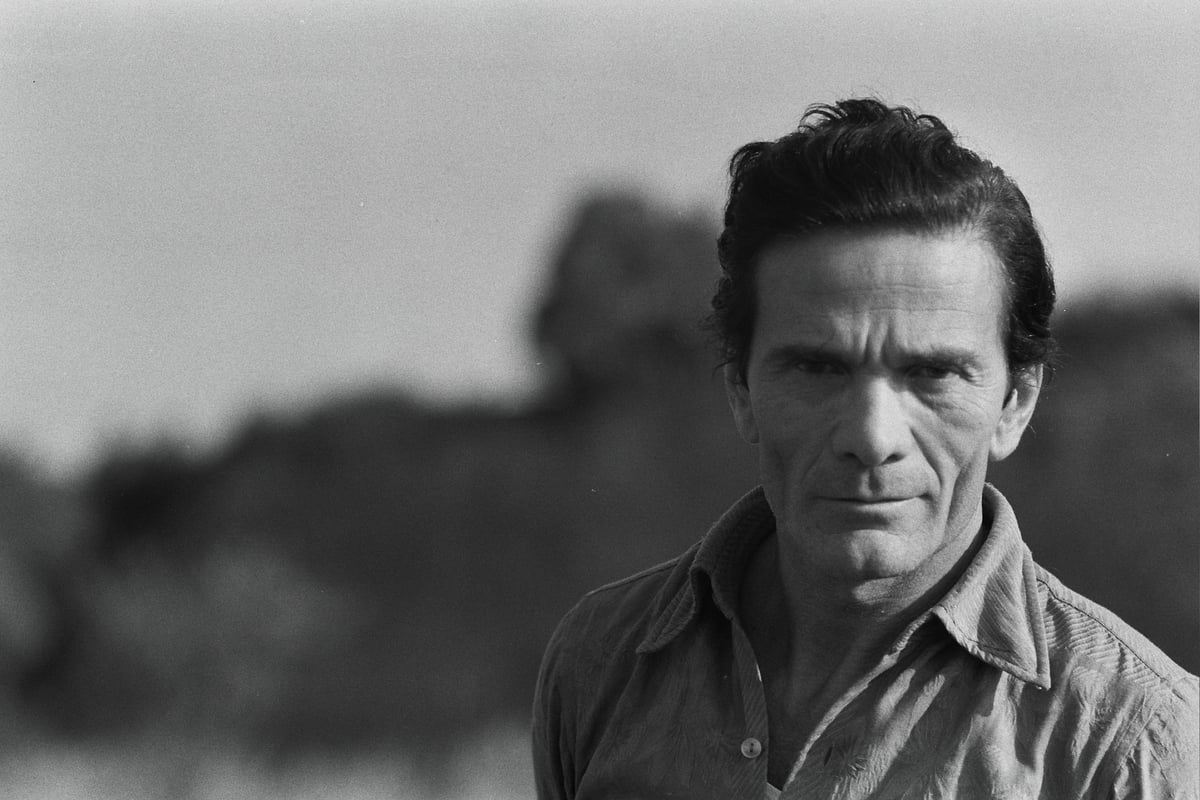

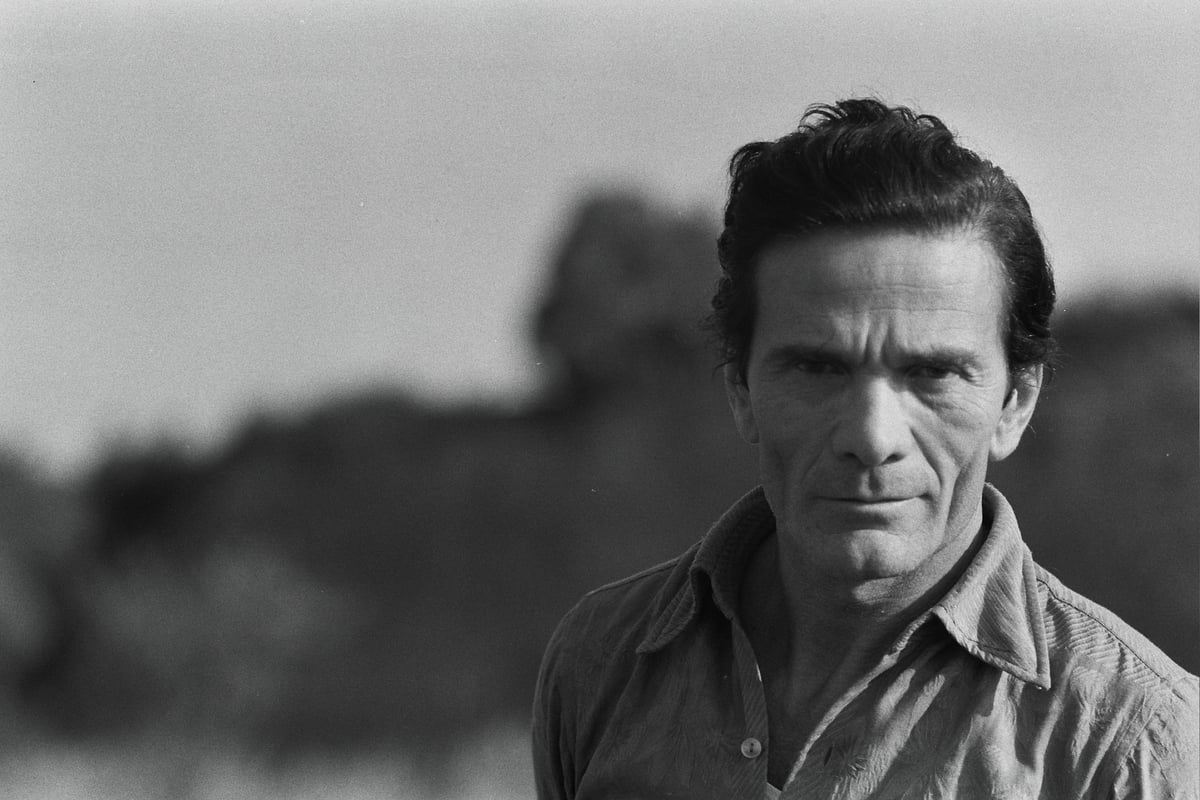

50 anni senza Pier Paolo Pasolini. Cosa avrebbe pensato dell’Italia di oggi?

- Postato il 30 ottobre 2025

- Cinema & Tv

- Di Artribune

- 1 Visualizzazioni

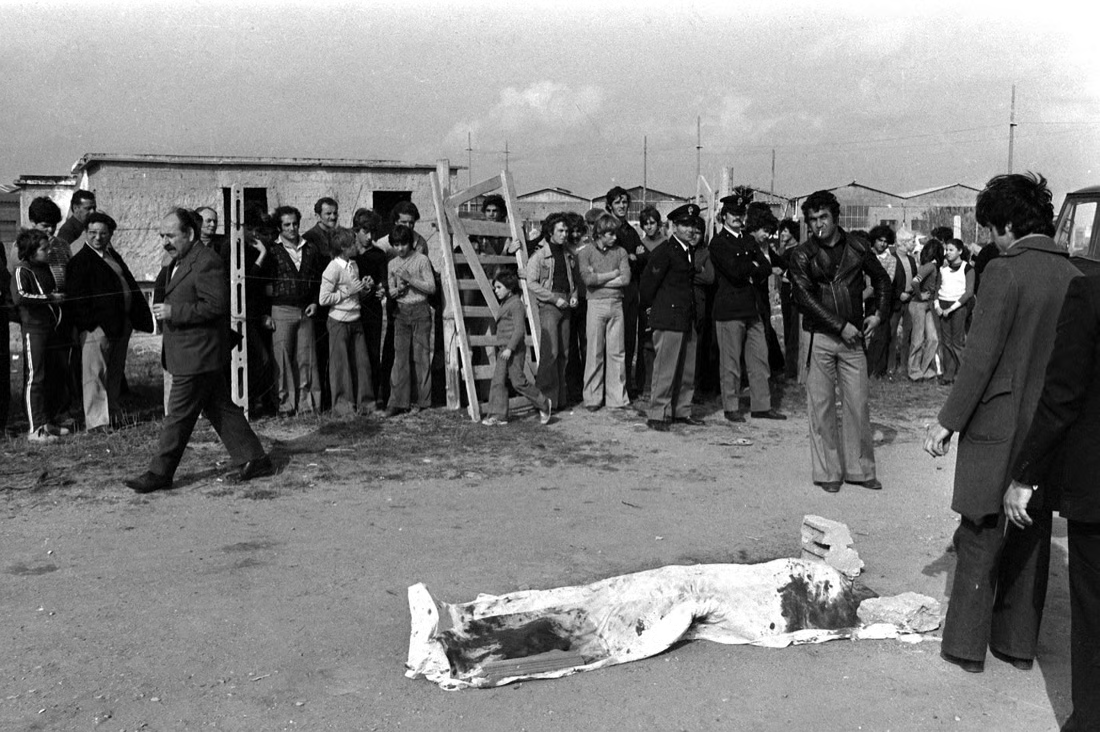

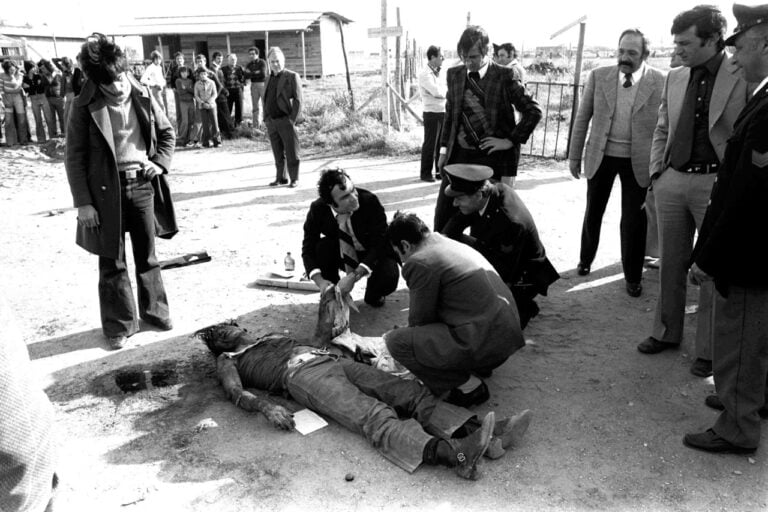

E siamo al giro di boa dei 50 anni dalla morte tragica di Pier Paolo Pasolini all’Idroscalo di Ostia. Sembra però che ne siano passati duecento.

Pasolini ha il dubbio onore di essere entrato nel novero di quegli autori che tutti citano, ma che quasi nessuno ha veramente letto (insieme a Hannah Arendt, Walter Benjamin, Michel Foucault, Donna Haraway, ecc. ecc.).

L’eredità di Pier Paolo Pasolini

Non mancano e non mancheranno del resto le articolesse, i panegirici, i peana (tra i quali annoverate anche questo, naturalmente), gli speciali televisivi, i contributi video da postare, le semplificazioni, così come in questi anni sono comparsi a reclamare la scena letteraria, artistica e televisiva eredi autonominati di PPP, del suo piglio, della sua coscienza civile e politica, guardiani severi della decadenza della Serva Italia (di dolore ostello, ecc. ecc.). E però.

C’è sempre un che di posa, in questi epigoni, in questi sedicenti eredi, in queste copie in sedicesimo: un sospetto ineliminabile di acting, di rispondere a determinati schemi e istanze, a una richiesta tutto sommato nostalgica e non propriamente radicale. Come per altre figure in Italia, delle quali non c’è mai carenza, appena si avverte la necessità di una maschera da impersonare, di una parte in commedia da recitare, ecco pronti almeno 3-4 volenterosi, che si sbracciano ioioio per avere gli applausi, i baci, il guiderdone.

Il tragico in Pier Paolo Pasolini

Non che nell’originale non ci fosse la posa, per carità: ma era di natura, appunto, antropologicamente diversa. Era una posa tragica, innanzitutto. Ed era una posa classica, semmai. Non c’era traccia della nostalgia di là da venire, ma il suo rimpianto, il rimpianto del suo sguardo, era per il mondo arcaico e atavico appena scomparso o che andava scomparendo, scomparsa che lo scrittore-poeta-saggista-regista si incaricava di registrare – suo malgrado? – in diretta.

E “il poeta [come ne] nascono tre o quattro soltanto dentro un secolo” (Alberto Moravia nella sua orazione funebre all’amico) era un coacervo di contraddizioni, per giunta iper-consapevole di se stesso, ed estremamente ricettivo nei confronti della realtà, delle sue evoluzioni/involuzioni, e degli stimoli esterni. Così come dotato di antipatie e idiosincrasie: Céline, per esempio, lo detestava anche come scrittore, perché in odore di nazismo. Così come gran parte dell’arte a lui contemporanea. D’avanguardia e di retroguardia, classico e anticlassico, manierista e…

Chi era Pier Paolo Pasolini

…intanto, c’è una differenza fondamentale. PPP era uno studioso sopraffino, ‘leopardiano’, un filologo e di fatto anche uno storico dell’arte: gli scrittori di oggi, invece (così come gran parte dei registi e, mi spiace, dei registi) non leggono e non studiano. PPP era un lettore e uno spettatore vorace.

Questo significa che la sua interdisciplinarità (poesia, narrativa, saggistica, cinema, teatro) è sempre non un semplice vezzo modaiolo ma parte integrante di un progetto, che a sua volta aveva a che fare con la scoperta, con l’esplorazione e l’indagine di una realtà multiforme, e con la conoscenza della verità. Per Pasolini, infatti, l’equivalenza delle opzioni/interpretazioni propria del postmoderno rimane inattingibile, per ragioni meramente cronologiche, certo, ma anche per la sua fede nella consistenza e nella solidità della verità.

La testimonianza di Pasolini

Soprattutto nel momento in cui un intero, vecchio, antico mondo si sta sfaldando e sgretolando, per essere sostituito da qualcosa di infinitamente più artificiale e minaccioso nella sua novità, nel suo essere letteralmente inedito: quindi, l’opera ha il senso di una testimonianza (di un intero sistema di valori culturali in via di dismissione e disfacimento: “Io sono una forza del Passato / solo nella tradizione è il mio amore. / Vengo dai ruderi, dalle Chiese, / dalle pale d’altare, dai borghi, / dimenticati sugli Appennini o le Prealpi / dove sono vissuti i fratelli”: 10 giugno, 1962, in Poesia in forma di rosa, 1961-1964), ma anche di una spasmodica ricerca all’interno di questa realtà spettrale che avanza: “Questo nuovo fascismo, questa società dei consumi (…) ha profondamente trasformato i giovani, li ha toccati nell’intimo, ha dato loro altri sentimenti, altri modi di pensare, di vivere, altri modelli culturali. Non si tratta più, come all’epoca mussoliniana, di un’irregolamentazione superficiale, scenografica, ma di una irregolamentazione reale che ha rubato e cambiato loro l’anima. Il che significa, in definitiva, che questa ‘civiltà dei consumi’ è una civiltà dittatoriale” (Fascista, “L’Europeo”, 26 dicembre 1974, pubbl. in Saggi sulla politica e sulla società, Mondadori, Milano 1999, p. 519); e: “In realtà si sta assestando una forma di fascismo completamente nuova e ancora più pericolosa. Mi spiego meglio. È in corso nel nostro paese (…) una sostituzione di valori e di modelli, sulla quale hanno avuto grande peso i mezzi di comunicazione di massa e in primo luogo la televisione” (Il genocidio, “Rinascita”, 27 settembre 1974, ivi, p. 515); “ritengo cioè che la distruzione e sostituzione di valori nella società italiana di oggi porti, anche senza carneficine e fucilazioni di massa, alla soppressione di larghe zone della società stessa” (ivi, p. 510).

Tra Pasolini e Andy Warhol

In questo, se il paragone tra Pasolini e Andy Warhol è stato degnamente affrontato da Alessandro Del Puppo, è stato invece ancora forse poco indagato (tranne che, meritoriamente, da Emanuele Trevi) il parallelismo abbastanza impressionante tra le opere di PPP e quelle di uno scrittore come Philip K. Dick, in particolare nel decennio 1965-1975: la ‘mutazione antropologica’ del nostro è infatti quasi esattamente sovrapponibile, come fenomeno, alla sostituzione degli umani da parte degli ‘androidi’ che Dick – come del resto PPP (“I cosiddetti ‘altri’ sono davvero ‘esseri umani’? il mutamento antropologico in atto non ne sta facendo per caso dei ‘sottouomini’?”: Pannella e il dissenso, “Corriere della Sera”, 18 luglio 1975, ivi, p. 609) – non intendeva affatto in senso metaforico. È sufficiente, per esempio, confrontare attentamente la sequenza Uccellacci e uccellini-Che cosa sono le nuvole?-Teorema-Porcile-Scritti corsari-Lettere luterane-Petrolio con quella Le tre stimmate di Palmer Eldritch-Illusione di potere-Ma gli androidi sognano pecore elettriche? -UBIK-L’androide Abramo Lincoln. Il metodo è sicuramente diverso, gli strumenti sono differenti, ma l’analisi è quasi identica.

Pasolini e L’Italia di oggi

E quindi, oggi che cosa penserebbe Pasolini dell’Italia e dell’Occidente? Si rallegrerebbe o si dispererebbe dell’esattezza delle sue previsioni? Perché ci troviamo molto probabilmente di fronte alla terza mutazione antropologica, dopo la prima individuata e riconosciuta da lui: i ragazzi con i capelli lunghi e unti contro cui si scagliava al centro di Petrolio hanno infatti adesso ormai settant’anni, e hanno a loro volta dei nipoti. Ad ognuno di questi scarti è corrisposto un piano nuovo di esistenza, di realtà (postmodernismo-neoliberismo, reaganismo-tatcherismo-craxismo, e poi fine della storia, blairismo, berlusconismo, war on terror, nuovo ordine mondiale, crisi finanziaria, obamismo, trumpismo, neo-bellicismo, ecc. ecc.) che ha stressato ciò che rimaneva del sistema di pensiero e di valori costruito nel secondo dopoguerra, per proiettarci in una Terra di Nessuno (il XXI secolo pieno: dato che, a quanto pare, il XX non è stato affatto ‘breve’ come voleva Hobsbawm ma si è allungato parecchio all’interno del successivo…) di cui ancora dobbiamo riconoscere contorni, confini, conformazione e caratteristiche.

Il fatto stesso che l’opera di PPP sia ancora oggi una fonte inesauribile di stimoli e di epifanie garantisce della sua ricchezza e della sua insostituibilità per capire il presente.

Di sicuro, chiunque volesse avventurarsi nell’impresa di raccogliere l’eredità pasoliniana, dovrebbe armarsi di santa pazienza e cominciare a costruire una poetica che si regga su un’interpretazione coerente, resistente, illuminante di una realtà inconoscibile e spaventosa, al tempo stesso dotata di un’efficacia di linguaggio e di una prensilità concettuale straordinaria, che la renda traducibile simultaneamente in immagini, testi scritti e, certo, serie tv. Auguri.

Christian Caliandro

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

L’articolo "50 anni senza Pier Paolo Pasolini. Cosa avrebbe pensato dell’Italia di oggi? " è apparso per la prima volta su Artribune®.